Язык к истории приведет, или О чем расскажет диалектоноситель

Ассистент кафедры русской филологии и журналистики Волгоградского государственного университета Майя Викторовна Рассахатская изучает речь потомков казаков и украинских переселенцев, заселивших земли Донского казачества в XVII–XVIII веках. С 2023 года аспирант является соисполнителем гранта «Этнолингвистическое исследование лексикона диалектоносителей на территориях бытования донских говоров Волгоградской области в пунктах смешанного проживания русских и украинцев». В рамках акции Минобрнауки РФ #МолодыеУченые Майя Викторовна рассказала, зачем били горшки на украинской свадьбе, как общались в смешанных семьях.

Рассахатская изучает речь потомков казаков и украинских переселенцев, заселивших земли Донского казачества в XVII–XVIII веках. С 2023 года аспирант является соисполнителем гранта «Этнолингвистическое исследование лексикона диалектоносителей на территориях бытования донских говоров Волгоградской области в пунктах смешанного проживания русских и украинцев». В рамках акции Минобрнауки РФ #МолодыеУченые Майя Викторовна рассказала, зачем били горшки на украинской свадьбе, как общались в смешанных семьях.

– Почему Вы решили изучать диалекты нашего региона?

– Волжские диалекты малоизучены. Большинство исследований по диалектологии посвящено северорусским говорам. В наших интересах сохранить, записать и рассказать побольше о южнорусских диалектах, показать их разнообразие. Студенты и преподаватели кафедры русской филологии и журналистики регулярно выезжают в экспедиции и записывают речь диалектоносителей, потом мы расшифровываем записи и формируем базу данных, к которой впоследствии могут обращаться исследователи для изучения народной речи. Записи существуют в трех видах: аудио, транскрибированные текст и текст без транскрипции. В своем исследовании мы стремимся отразить то, как в речи проявляется этнический компонент, и мы выделяем, что особенного в этих словах, такое, чего нет и не может быть в литературной речи.

– Кто же населяет Волгоградскую область?

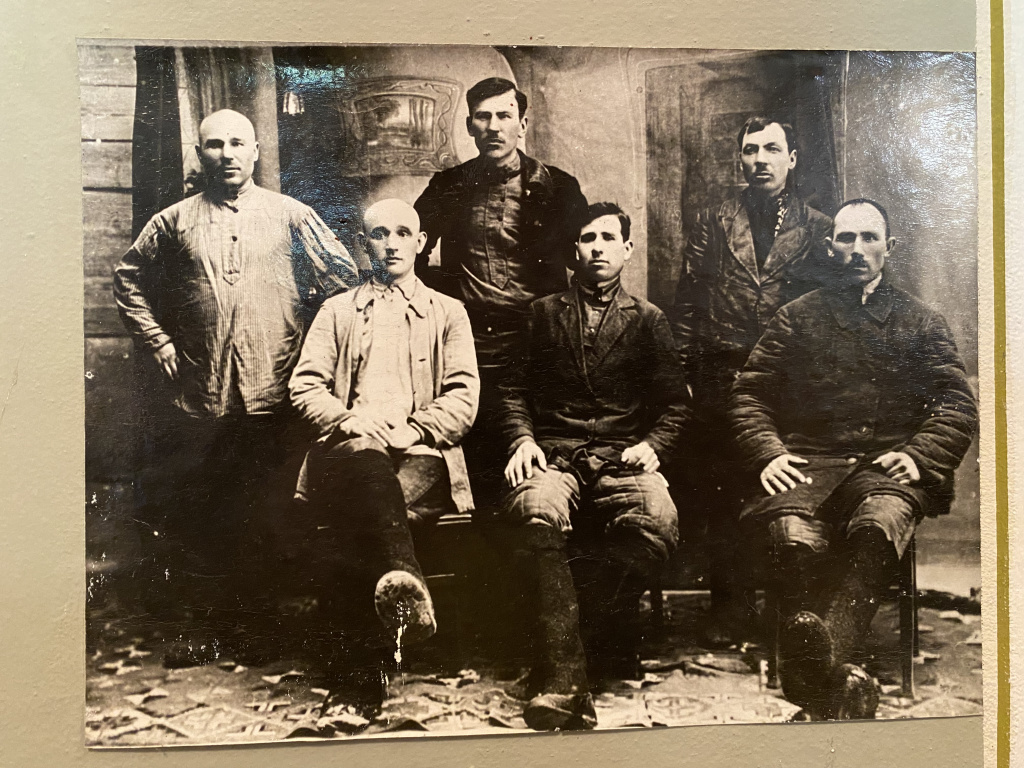

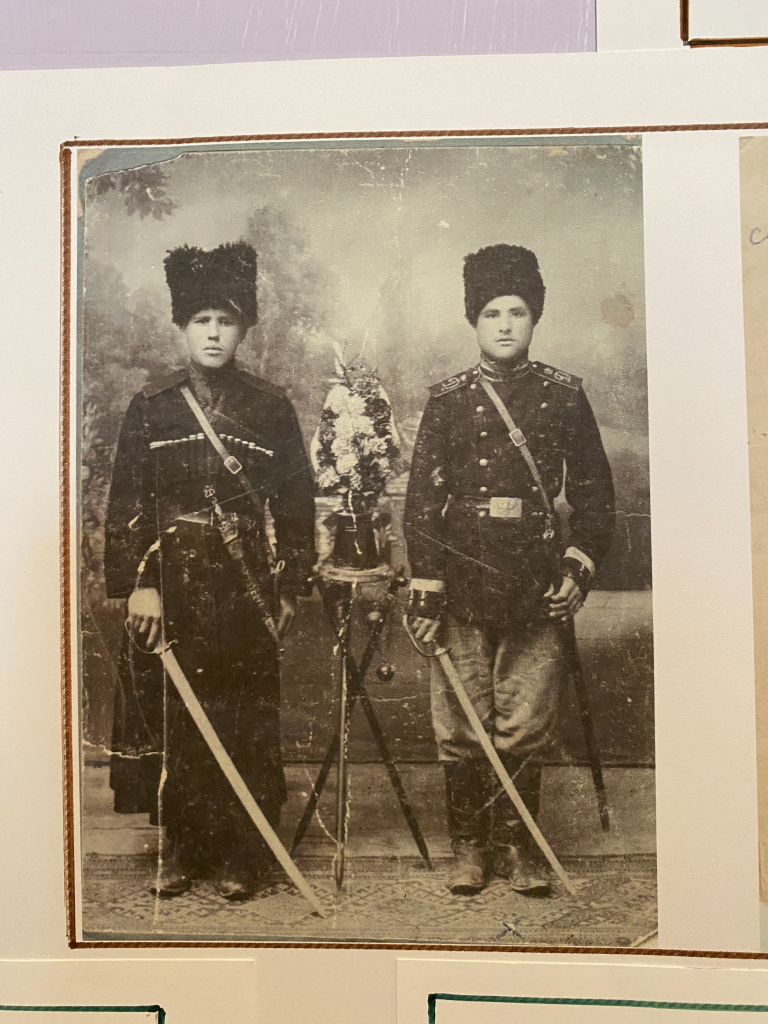

– Волгоградская область населена разными народами. Но наше внимание сосредоточено на казаках и украинских переселенцах, пришедших на эти земли еще в XVII–XVIII веках.

– Интересно ездить в экспедиции?

– Очень! Любопытно пообщаться и посмотреть на образ жизни и мышление людей старой закалки. Они иначе видят жизнь, чем мы, городские жители. У них она течет более размеренно и спокойно. Диалектоносители – хранители живой истории. Мы знаем историю по учебникам, а они помнят ее и могут поведать, что на самом деле было. Информанты рассказывают, как, например, их предки заселялись на волжские земли. Эти истории передаются от бабушек и дедушек. Например, из последней экспедиции в село Сидоры Михайловского района Волгоградской области мы привезли такую историю. В 1730 году земли близ городка Кобылянского начал осваивать Сидор Никифорович Себряков. Он основал слободу Сидоры, которая была заселена купленными и беглыми крестьянами из Слободской Украины, а также селения Кобылинка и Водяная и несколько хуторов в степи, где он прятал беглых крестьян. Кроме того, он не пренебрегал сманивать чужих людей и поселенцев даже у самого атамана Ефремова. Так образовалось село Сидоры.

– Насколько легко собеседники идут на контакт?

– Общение с информантами непростое дело. Тяжело собирать данные, люди сейчас в принципе недоверчивы к незнакомцам, а тут приезжают какие-то городские со странными вопросами. В основном стараемся прийти «по знакомству», говорим, что мы от бабы Зины, тогда народ расслабляется и завязывается беседа. Разговорить человека на его родном диалекте не всегда просто. Мы стараемся расположить к себе, подстроиться и говорить на языке собеседника, иначе информант переключается и тоже говорит по-русски, а нам это не нужно.

– Язык диалектоносителей сохранился на сегодняшний день?

– Диалектная речь постепенно уходит из языка. На сегодняшний день носителями диалектов являются преимущественно жители сельской местности, которым уже далеко за пятьдесят. Дошедшая до нас речь сохраняет лишь малую часть того, что информанты унаследовали от предков. Но тем не менее диалектные единицы все еще можно зафиксировать. Интересно для нас, как исследователей, то, что жители одной местности ассимилировались, то есть потомки украинских переселенцев и казаки «опылились», в результате чего их речь приобретает общие черты. Мы можем наблюдать заимствованные друг у друга словечки. Одна из задач, которая поставлена нами в исследовании, – через речь выявить этническую самоидентификацию населения. Это не всегда бывает просто. Одни, например, говорят: «Мы – казаки», другие – «Мы не украинцы, мы хохлы». Хохлы – это самоназвание, то есть украинские переселенцы себя не относят к украинцам, поскольку их предки приехали с тех земель очень давно, но и не причисляют себя к казакам и русским. Поэтому и говорят, что хохлы. Пошутить на эту тему любят. Одна бабушка нам разницу так показала: «Украинцы живут на Украине, а хохлы – там, где хорошо».

– Как же сохранился язык в смешанной семье?

– Конечно, билинговые дети многое могут рассказать. Например, нам попадалась бабушка, которая могла и на украинском диалекте говорить, и на казачьем. Мы спросили ее: «Как жили?» Она смеется и отвечает: Отэц бэрэ ножик ризать хлиб, кажэ: «Таким ножиком и хохла ни зарижешь», а мать бэрэ ножик, если вин не заточенный, кажэ: «Таким ножиком и москаля не зарижешь». Вот так и жили, и любили, и шутили.

– Что Вас больше всего интересует в Вашем исследовании?

– Мы рассматриваем речь диалектоносителей с разных сторон. Например, выявляли, как проявляется интенсивный признак в рассказах о доме и жилище, давали характеристику с точки зрения диалектоносителя: что для них это слово значит и с какими словами ассоциируется. Рассматривали также взаимоотношения внутри семьи. Например, женщина из украино-казачьей семьи говорит: «Ну, если ссора яка-нибудь произойдэ…», а потом поясняет: «или лаются». На украинском «лаются» не имеет интенсивного признака, если верить словарю, то есть супруги между собой переговорили на повышенных тонах и закончили спор, а «ссора произойдэ» – это серьезный конфликт, значит, разругались в пух и прах.

Рассматривали мы и различные наименования, посуды и утвари, например. У казаков и хохлов она по-разному называется. Для казаков глиняный сосуд с узким горлом – кувшин, а для хохлов – глечик или глек. А, например, макитра – горшок для хранения молока с широким горлом – и у тех, и у других означает одну посуду.

– По каким еще признакам можно выявить того или иного диалектоносителя?

– Как называют друг друга в семьях. В Сидорах Михайловского района хохлы отца и мать зовут «батько» и «матэ», и они на «Вы» друг с другом общаются. А казаки говорят: «Да мы на «Ты» общались: мать да батя». А кто-то говорит: «А у нас нет различий: мамка и папка». Или, например, украинским переселенцам задавали вопрос: «Как мужа своего называете?» – На украинском диалекте это «мужик». Не супруг, не муж… Вот так. Очень интересно.

– Изучали какие-нибудь обряды?

– Отдельно классифицировали свадебные обряды, например, украинские и казачьи, узнали интересные традиции. В Сидорах украинская свадьба один день празднуется у жениха, второй день у невесты, третий – у родителей невесты, четвертый – у родителей жениха, и пятый день еще у кого-то может праздноваться. Вот такая затяжная веселая свадьба! Или, например, необычная традиция бить горшки в последний день свадьбы. Кладут новоиспеченную на лавку жену и между ног у нее разбивают горшок как символ, что она уже не девушка, а замужняя женщина. Это они называют «бить черепки».

– Как общались казаки с хохлами?

– Изначально казаки с украинцами не особо ладили. Потому что казаки – военное сословие, а хохлы были работягами, брались за любую работу. Так и информанты рассказывают, например, о Сидорах. В этом селе хохлы славились своим мастерством плотников, столяров и кузнецов. Они могли спокойно работать по найму. Казаки же не притрагивались к плугу и домашнему быту, не ухаживали за скотиной – все это делали их жены. С течением времени жизнь и голод взяли свое, казакам тоже пришлось «перепрофилироваться», освоить профессии кузнеца и плотника, но изначально знали только одно дело – службу. Только она считалась работой, достойной настоящего мужчины.

Наши собеседники говорили, что особых притеснений со стороны казаков не помнят по рассказам бабушек и дедушек. По слухам, случалось, например, что если на мосту встречались казак на лошади и хохол на быках, а хохол не уступал казаку дорогу, тот мог стегануть его кнутом или нагайкой. Но современные казаки и хохлы в Сидорах ладят, все уже переженились, породнились. Старожилы на праздник Покров каждый год сейчас собираются вместе в местном Доме культуры, общаются на своем, «хохлачем», поют старинные песни.

Мне посчастливилось побывать на таких посиделках, как будто попадаешь в далекое прошлое, внутри что-то до боли родное трогает за струны души. Я люблю свою профессию, филологию и моих собеседников – удивительных живых носителей истории и традиций своих народов.

Ольга Редкозубова

.jpg)