1984-1985 учебный год

Учебный год для удачливых абитуриентов начинается не в сентябре, а в начале августа, когда идут вступительные экзамены. Вот как вспоминает это время Светлана Латышева (ныне – Тахтарова, заместитель директора по международной деятельности Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского (Приволжского) федерального университета https://ok.ru/profile/70963166963), студентка группы Н841: «Я поступала в 1984, ВолГУ было только 4 года. Выбрала этот вуз именно потому, что он был таким молодым, хотелось вместе с ним расти, писать его историю.

Экзамены вступительные вспоминаем часто, особенно с родителями. Тогда был только один корпус, вход со стороны нынешнего кардиоцентра. На входе стояли старшекурсники, пропускали нас, абитуру, в здание. А у входа ждали родители. Помню очень хорошо каждый экзамен. Даже удивительно, сколько лет прошло, точно - 40! Как ехали с первого экзамена домой: «Немецкий, отлично!» И папа купил мне букет моих любимых гладиолусов!»

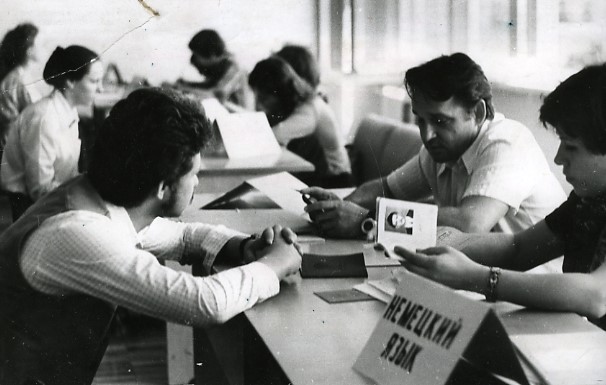

Приём документов у абитуриентов. Фото из архива Музея ВолГУ

Но и в сентябре учебный год для первокурсников набора 1984 года начался не с предметных пар в здании университета, а с получения трудовых навыков на сельхоз-работах. Вот как описывает это время профессор, доктор исторических наук Игорь Олегович Тюменцев: «В первый день знакомства с М.М.Загорулько я усвоил один из его главных постулатов «Побеждает терпеливый». Мечтая о карьере ученого, я и подумать не мог, что со временем придется занимать высокие административные должности и что Максим Матвеевич вскоре станет моим главным наставником в премудростях управленческого труда.

Тюменцев И.О. Фото из библиографического справочника «Ведущие учёные ВолГУ»

В 1984 г., окончив ЛГУ, я с семьей переехал в Волгоград. На этот раз сидеть 14 часов в приемной М.М.Загорулько не пришлось. Я был принят, быстро оформлен на работу в отделе кадров и вновь был вызван к ректору. «Ну, что, оформился? Завтра едешь комиссаром сельхозотряда первокурсников (250 человек) на картошку. Желаю успеха!» И поехал я на следующий день «солнцем палимый» с моими первыми студентами, многие из которых Андрей Варакин, Зина Мержоева, Иван Курилла, Роман Инякин и др. навсегда вошли в мою жизнь как мои первые ученики»(Мгновения, события, поступки: из истории становления ВолГУ/ под ред.Р.Л.Ковалевского, А.Г.Морозова, А.С.Скрипкина. – Волгоград: ООО «Издательство Крутон», 2016, с.168)

Студенты ВолГУ в х.Вертячем на уборке картошки.

Фото с сайта https://vk.com/photo-5951861_120216152

Первокурсников не оставили одних на полях. Рядом трудились студенты более старших курсов. Например, Оля Морина (И831) вспоминает осень 1984 года так: «Сбор урожая свёклы. Норматив в ведрах. Бригадир - Слава Шевченко, историк с 4 курса. Воскресенье - загар на крыше общежития, тайком он начальства, которое нас постоянно теряло».

Фото на крыше

общежития. Олег Гадючкин стоит на

козырьке балкона.

Фото из архива

Лены Сухининой.

Уточняет Лена Сухинина (И831): «В Самофаловке жили в общежитии. Собирали картошку. Руководителем нашего студотряда был Ойгенблик Сергей (И802). На поле как-то нашли неразорвавшиеся снаряды - и приехали саперы.

В столовой кормили «не очень», поэтому дежурный должен быть сварить в ведре кипятильником картофель «в мундире» и иногда кукурузу. Отдыхали… как все студенты. Помню, стенгазеты рисовали)). Ещё - устраивали в Клубе концерт».

Совсем по-другому начинался учебный год у пятикурсников. Например, часть историков 5-го курса в начале сентября на «Метеоре» отправились в Саратов на преддипломную практику. Вспоминает Дима Шарапов (И802): «По дороге я впервые наблюдал процесс шлюзования. Большой неожиданностью стала встреча на плотине со старым знакомым по археологическим экспедициям - весельчаком Володей Наумовым – который, оказывается, кроме профессии шофёра Академии наук СССР, имел ещё профессию водолаза!

В.Наумов на стенке

Волжской ГЭС. Сентябрь 1984 г.

Фото из архива

Н.Коноваловой

Поселили нас в старом студенческом общежитии, но коменданта не было, поэтому посуду сначала не выдали. В нашей комнате поселились, кроме меня, Мауллан Андрей, Псахов Боря, Дубовец Игорь, Саша Зверев, Игорь Кошелев и Мамбре Асатрян. В первый день мы все вместе пошли обедать в столовую и незаметно спёрли там две фаянсовые тарелки. Хотели и кастрюлю прихватить, но не удалось, она слишком большая. Стеклянные стаканы позаимствовали в автомате «Соки-воды». Так что ужинали мы уже в комнате. Потом посуду выдали и обеды на всех варил Мамбре, как самый старший.

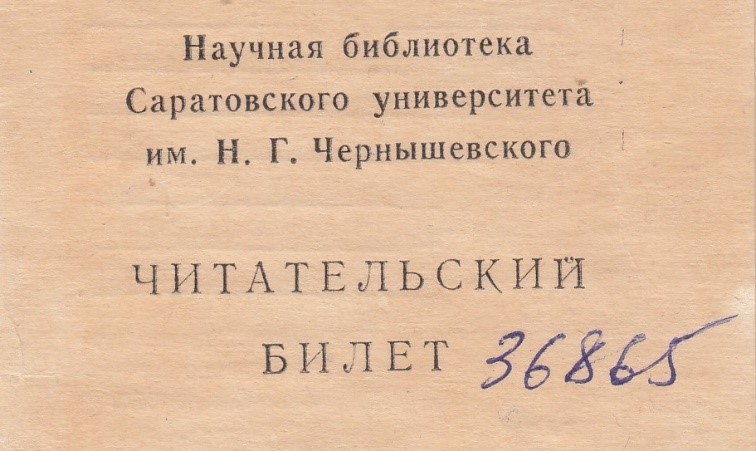

Научная библиотека в СГУ оказалась очень приличной, я нашёл там много нужного для диплома. Кстати, встретил там И.В.Галактионова, который приезжал к нам преподавать на первом курсе. Вечерами отдыхали: прошвырнулись по улице Кирова, съездили в Энгельс. Обратно в Волгоград возвращались уже на поезде».

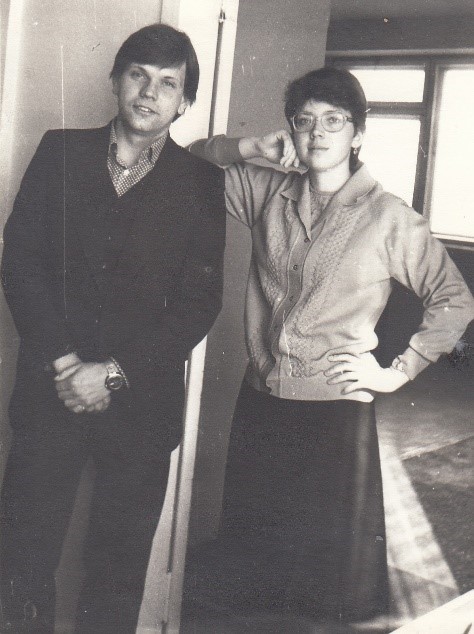

В.Грушина,

А.Мауллан, Д.Шарапов приехали в Саратов. Сентябрь 1984 г.

Фото из архива

Н.Коноваловой

Из воспоминаний Виолы Грушиной (И802): «Саратов произвел хорошее впечатление. Оно было бы ещё лучше, если бы нас послали в Москву, но Борис Фёдорович Железчиков в ответ на наши просьбы сказал: «Я за вас отвечаю, вы должны быть все вместе в одном месте». Только потом, работая со студентами, я поняла, как он был прав.

Дипломная моя работа была уже, в основном, собрана к концу 4 курса, так что в библиотеке я выписывала лишь цитаты и что-то особенно интересное. Поэтому свободного времени было много. Я часто одна гуляла по центру города. С девчатами мы заходили в кафешки, которых тогда в Саратове было ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, чем в Волгограде. Удивил нас ЛОМБАРД, который мы считали буржуазным проявлением. Посетили мы и ТЮЗ, и ипподром, и художественный музей имени А.Н.Радищева».

Ж.Окорокова у

входа в Музей имени А.Н.Радищева. Сентябрь 1984 г.

Фото из архива

Н.Коноваловой

Продолжает рассказ Жанна Окорокова (И802): «В первый же день приезда в Саратов наш куратор Василий Порох повёл нас на мемориальное кладбище. Сами мы часто ходили по живописному городскому парку, где поражали огромные деревья. В библиотеке запомнился Отдел редких дореволюционных книг, ещё был большой материал по революционному движению. Я писала диплом у Китаева по Г.В.Плеханову, моя подруга Вера Михина – по Л.Н.Толстому.

Из архива Н.Коноваловой

Помнится, тогда в Саратове ходил стары-старый трамвай, как в «Мастере и Маргарите». Очень впечатлили ТЮЗ настоящей театральной аурой, живой атмосферой!

Вообще, мы с Верой часто сидели во дворе библиотеки СГУ и просто наблюдали за студентами, было интересно сравнить их с нами».

Подхватывает эстафету воспоминаний Вера Михина (И801): «Запомнилось, как плыли по Волге на кораблике на подводных крыльях "Метеор", жаль, что они сейчас исчезли. Интересно было стоять на корме, нестись над Волгой, шлюзы проходить. Хорошо, что наше начальство отправило нас из Волгограда в Саратов не на поезде, а водным путём.

Саратов вспоминается как купеческий город, Общежитие мне запомнилось как старинное, может, из-за того, что там были высокие потолки и помногу человек проживало в комнатах (не то, что у нас в Волгограде мы с Жанной вдвоём шиковали). А в нашей комнате, кроме нас с Жанной, жили ещё две Наташи, Коновалова и Пряникова), Виола Грушина, Катя Житина и Лена Поздеева. Помню, Коновалова и Пряникова кашеварили, проявляя чудеса героизма как дёшево и вкусно накормить такую ораву. Мы скидывались, а обе Наташи готовили еду из самых простых и дешёвых продуктов. Кухня в общежитии какая-то была. А однажды Катя устроила нам пир, пожарила картошку на топлёном масле, она с собой привезла банку топлёного масла.

Помню, как ходили в баню, в общежитии даже не помыться было. Ходили ещё в музей на набережной. Порох водил».

Обитатели одной комнаты. В.Михина – третья слева, Л.Поздеева – третья справа. Фото из архива Н.Коноваловой

Делится своими впечатлениями Лена Поздеева (И801): «Это была совершенно замечательная поездка! Библиотека потрясла – как здорово, что у Саратова была возможность сохранить такие фонды, какие нашему сгоревшему в огне войны городу и не снились! Саратов мне показался очень интересным старинным добротным купеческим городом. Я ощущала душевный подъём, старалась как можно больше увидеть, познать, запомнить!

В Волгограде я очень завидовала тем, кто живёт в общежитии – там свобода, общение… И вот сама оказалась в таком же положении и заметила, как мы все повзрослели, у каждого появились свои приоритеты. Совместная жизнь в саратовском общежитии выявили в каждом какие-то новые черты: кто-то умел делать выгодные покупки, кто-то изобретательно готовил, кто-то ходил в красивом халате и т.д. В целом было весело и здорово!»

К.Житина на

набережной Саратова. Сентябрь 1984 г.

Фото

из архива Н.Коноваловой

Реплика Кати Житиной (И801): «Больше всего запомнились в Саратове хорошо оборудованная набережная и пешеходная улица имени Кирова. И ещё – красивое здание консерватории. А внутри библиотеки поразила старинная кованая лестница».

Реплика Саши Зверева (И802): «Я писал диплом у Квакина на тему «НЭП в воспоминаниях современников», поэтому материала в Саратове было много. Сам город понравился: старинный, зелёный, тёплый. Мы с Игорем Кошелевым даже загорали на пляже и плавали в Волге. Смотрели фильмы, благо кинотеатр был рядом. Ходили в ТЮЗ»

А.Зверев и Ж.Окорокова в 1984 году.

Фото

из архива Н.Коноваловой

Реплика Наташи Пряниковой (И801): «В Саратовском ТЮЗе мы смотрели «Чайку», причём нашумевшую тогда постановку знаменитого режиссера Ю.П.Киселёва. Попали чуть ли не на премьерные показы, «стреляли» билеты с рук у входа в театр. Прошла вся наша компания (около 10 человек), но сидели в разных местах. Я даже помню сценографию того действа и обилие чёрного цвета в декорациях и нарядах артистов»

Из архива Н.Коноваловой

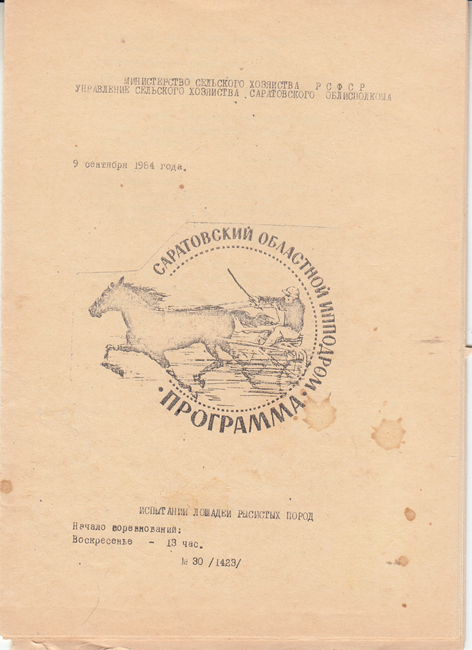

Рассказ Наташи Коноваловой (И802): «Мне из всего нашего пребывания в Саратове на всю жизнь запомнился наш поход на ипподром. Ипподром находился на окраине города, мы к нему долго шли, причём попали не с парадного входа. Сразу купили программу скачек. Я её сохранила. Скинулись по рублю, стали решать, на кого поставить. Тут прибегают Игорь Кошелев с Сашей Зверевым и шепчут, что надо выбирать лошадь по имени «ЛИПОЧКА». Они даже ставку свою до 3-х рублей увеличили (по тому времени – немалая сумма, килограмм хорошей колбасы можно было купить!)

Начался забег. И что же мы видим? Наша Липочка плетётся позади всех, да еще как-то очень нелепо взмахивает ногами. Как мы хохотали! Перегнувшись через ограждения, вся наша группа неистово кричала: «Липочка, давай!» и умирали от смеха. Естественно, проигрались вчистую. Оказалось, выбрать «Липочку» нам «помогли» какие-то местные «жучки», завсегдатаи. Они нашептали нашим доверчивым мальчикам, что она «очень перспективная».

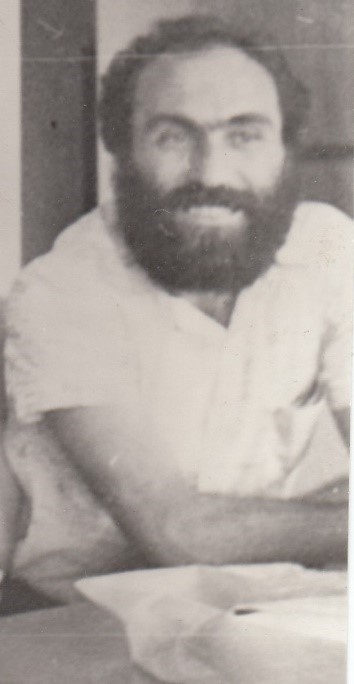

М.Асатрян в 1984

г.

Фото из архива

Н.Коноваловой

Подводит итоги преддипломной практики историков-пятикурсников в Саратове Мамбре Асатрян (И802): «Наш куратор Василий Порох – родом из Саратова, там его родительский дом и дача. Поэтому он нас, парней из группы И802, пригласил как-то съездить к нему на дачу – и мы не отказались. Погода была тёплая, солнечная. Кроме того, мы и в ресторан с куратором раза два сходили. Помню ещё, как в общежитии отмечали дни рождения Саши Зверева, Наташи Пряниковой и Оли Фроловой, даже стихи для них сочиняли.

Но всё омрачило происшествие в самом конце пребывания в Саратове. Мне прислали 100 рублей из дома, на почте выдали их одной купюрой, которую я по легкомыслию положил в задний карман джинсов. И зашёл в магазин. Когда пришла пора расплачиваться – оказалось, что деньги у меня кто-то спёр. Пришёл я горестный в общагу, стал просить взаймы. А все уже поиздержались! Но Оля Фролова выручила, за что я ей очень благодарен. А той сторублёвки до сих пор до слёз жалко…»

Вторая половина историков-пятикурсников проходила преддипломную практику в Казани. Вспоминает Света Чежегова (И801): «Добирались мы до Казани на поезде, со мной рядом ехала Оля Подколзина. Выехали 3 сентября из солнечного Волгограда и взяли с собой очень лёгкую одежду. Девочки вообще нарядились в модные тогда платья из марлёвки. А Татарская ССР встретила нас дождями и холодными ветрами. Плащ был только у меня и ещё тёплая кофта у Нади Рудченко. Поэтому остальные гуляли по очереди, арендуя у нас тёплую одёжку. Я перед поездкой отрастила волосы до плеч и сделала химическую завивку. На улице «трясла гривой», поэтому местные мужчины оборачивались мне вслед.

С.Чежегова до поездки в Казань.

Фото из архива Н.Коноваловой

В Казани повели нас в музей университета, где мне больше всего запомнилось КРЕСЛО ЛОБАЧЕВСКОГО. Я даже присела на краюшек, когда никто не видел. Ещё с Надей Рудченко сходили в Музей В.И.Ленина, то есть дом, где он снимал комнату, когда учился в университете. Поразила чистота и порядок в его комнате, кипельно-белое покрывало на узенькой кровати.

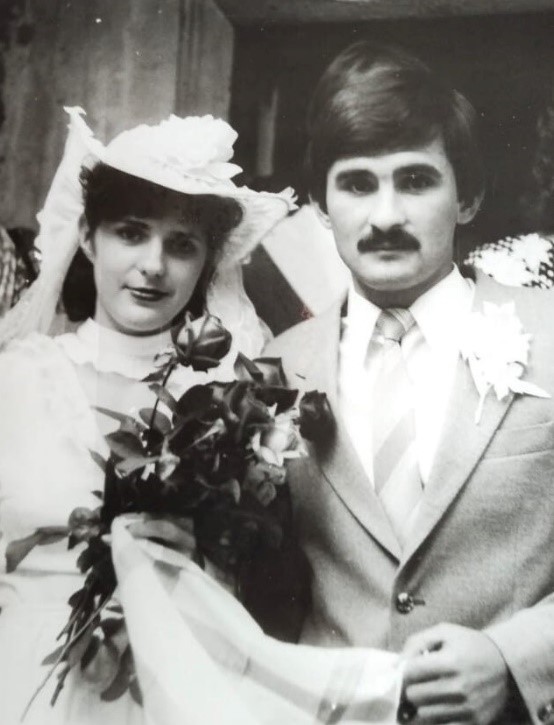

Жили мы в старом студенческом очень холодном общежитии в комнатах на 6-8 человек. Света Воронкова и Саша Дегтярёв жили отдельно вдвоём, как семейная пара»., потому что 25 августа 1984 года состоялась их свадьба.

Свадебное фото

четы Дегтярёвых. 25.08.1984 г.

Фото из архива

С.Дегтярёвой

Продолжает Света Воронкова-Дегтярёва из группы И802 (https://ok.ru/profile/562298711902 ): «Это было наше с Сашей свадебное путешествие, поту что наша свадьба состоялась 25 августа 1984 года. А 11 сентября у Саши Синяпкина родился второй ребёнок – СЫН! Первым это узнал мой Саша. Бежал по коридору общежития Казанского универа и кричал во весь голос об этом радостном событии.

Казань, помню, нам понравилась. Днем все занимались, вечером дружно собирались у кого-нибудь в комнате, пели, веселились.... Благо, к этому времени уже играл на гитаре не только мой Саша, но и Серёга Кузнецов, и Олежа Хорошев..»

О.Хорошев с

гитарой. 1984 г.

Фото из архива

Н.Коноваловой

Нить воспоминаний подхватывает Марина Гусакова (И801): «В Казани было холодно и в общежитии, и вне его, но красиво: зелёные газоны и первые жёлтые листья. Через весь город к Кремлю шла улица имени Ленина, на которой часто попадались кафешки, в которые мы заходили погреться во время прогулок. Помню и экскурсию по Кремлю. Поразила мечеть и вообще яркие проявления национального колорита. Куратор практики – Ильгиза Анваровна – хорошо ориентировалась в городе и нам помогала в этом.

В университет ездили на троллейбусе, питались в студенческой столовой. Но часто нам обед заменял кусок пирога с рисом плюс чай. В библиотеке всё переписывали от руки. Я писала диплом у Крапивенского на тему «Соотношение политических и экономических задач в государственной политике на примере Франции и Англии». Вечером все собирались вместе и пели под гитару, даже Света Шихалёва играла.

С.Шихалёва (И801)

в1984-85 уч.году.

Фото из архива

Н.Коноваловой(И802)

Но люди стали понемножку уезжать – Синяпкин отправился к семье, потом серьёзно заболела Оля Кузовкова. Помню, у Оли Горковенко появился ухажёр, и она уходила на свидания. Но перед этим мы всем девичьим коллективом грели воду, помогали ей вымыть голову, красили и наряжали её, предлагая атрибуты красоты из своих запасов».

Реплика от Нади Рудченко (И801): «В Казани у нас произошло основательное знакомство с татарской культурой, местным духом и обычаями. Город поразил многими историческим местами, широкими проспектами. Были трудности, но никто не жаловался. Наоборот, мы очень сплотились, сдружились».

«Четверокурсники встретили пятый год жизни университета с переменами – вспоминает Аня Степнова (Р812). На уборку картошки нас больше не посылали, зато появилась новая форма трудовой повинности –мы должны были отработать сколько-то времени на стройке. Строились и корпуса, и общежитие, и примитивной работы вроде перекладывания кирпичей из куч в стопки хватало. Некоторые мои сокурсницы увернулись от этой миссии, у них были основания вроде работы вожатыми в пионерлагерях или что-то еще. Но оказалось, что зря они это сделали: в октябре им пришлось отработать в школе где-то в Светлоярском районе (помимо общей практики в школе). У меня оснований уворачиваться не нашлось, но мне крупно повезло. Когда пришла к прорабу, он вручил мне толстую тетрадь и сказал: твое рабочее место – в моем вагончике. Сидишь тут и все записываешь: кто приходил, что сказал, кто звонил, если что-то привезли – все записываешь. Что ж, за время этой напряженной работы я прочла кучу книг и здорово продвинулась в вязании.

Студентки ВолГУ на

строительстве здания общежития

Фото с сайта

«Вконтакте»

Трудовых повинностей у нас, кстати, было немало. Одна из них была постоянной – овощебаза в Советском районе. Туда нас регулярно отправляли перебирать гниющие овощи. Хорошо хоть, что мы заранее знали, когда туда пойдем, могли одеться подобающим образом.

4-й курс русских

филологов на овощебазе. Осень 1984 г.

А.Степнова –

первая слева в 1 ряду

Фото из архива А.Степновой

А вот на уборку 2-й Продольной часто отправляли внезапно. И тогда проезжающие мимо могли любоваться, как девушки на шпильках, держа метлы на вытянутых руках, мели дорогу, стараясь поднимать как можно меньше пыли.

Уборка 2-й

Продольной улицы студентками ВолГУ.

Фото с сайта

«Одноклассники»

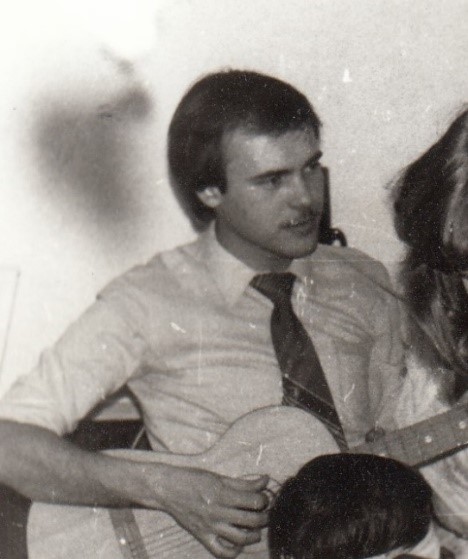

В октябре 1984 года мы впервые отправились на практику в школы – продолжает свой рассказ А.Степнова (Р812). Под присмотром настоящих учителей мы вели уроки, устраивали игры. Для меня же эта практика в школе № 8 (ныне – лицей №5) стала первым шагом в журналистику. Получилась очень удачная фотография Алексея Гребенюка с учениками. Я написала к ней текст и отнесла в редакцию газеты «Молодой ленинец». Фотографы сказали: фото, конечно, так себе, но какой текст! А пишущие журналисты наоборот: текст обычный, но зато фото – шедевр. Так и началось мое сотрудничество с газетой.

Фрагмент газеты «Молодой ленинец» из архива А.Степновой

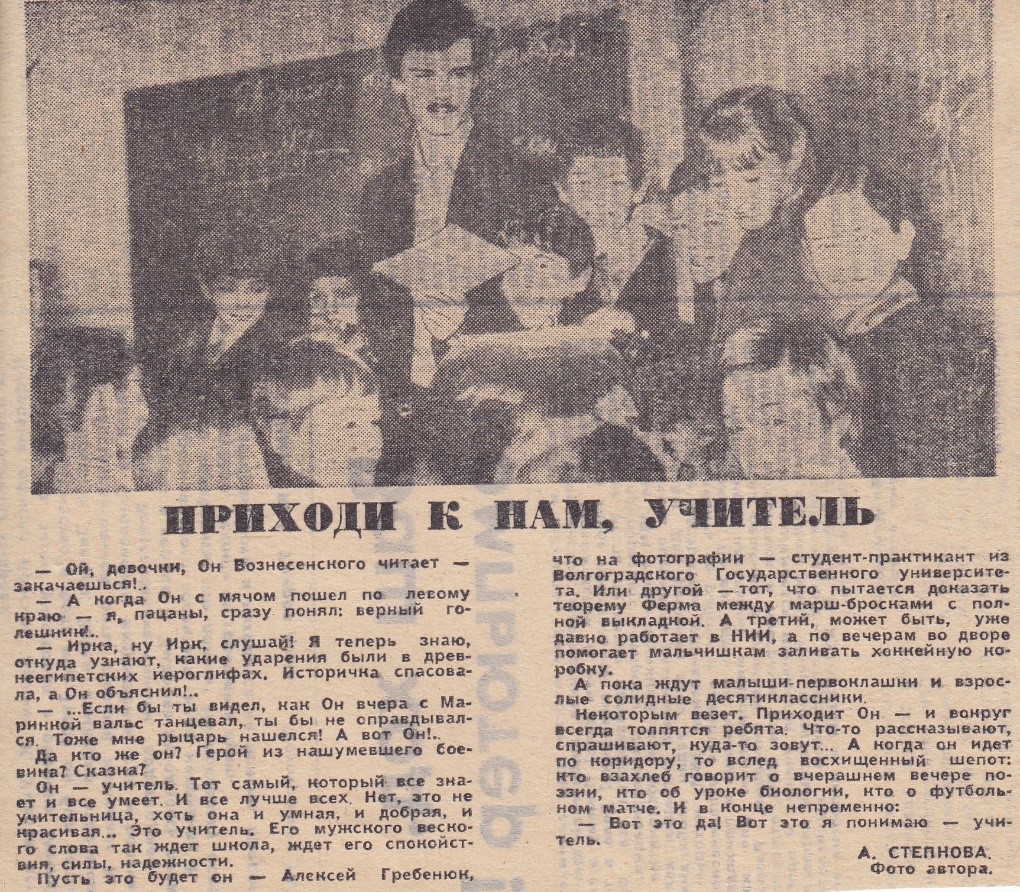

Для «Молодого Ленинца» я писала и о клубе «Русичи». В этой заметке подробности, которые я так бы и не вспомнила. Например, что мы устраивали шестиклассникам «интеллектуальный хоккей», где вместо шайбы были сложные и неожиданные вопросы по русскому языку. А ещё – День русского языка в космосе, в течение которого «космонавты, летевшие на Марс», расшифровывали позывные далёкой звезды, придумывали название диковинному марсианскому зверю и выполняли другие, не менее заковыристые задания».

Фрагмент газеты «Молодой ленинец» из архива А.Степновой

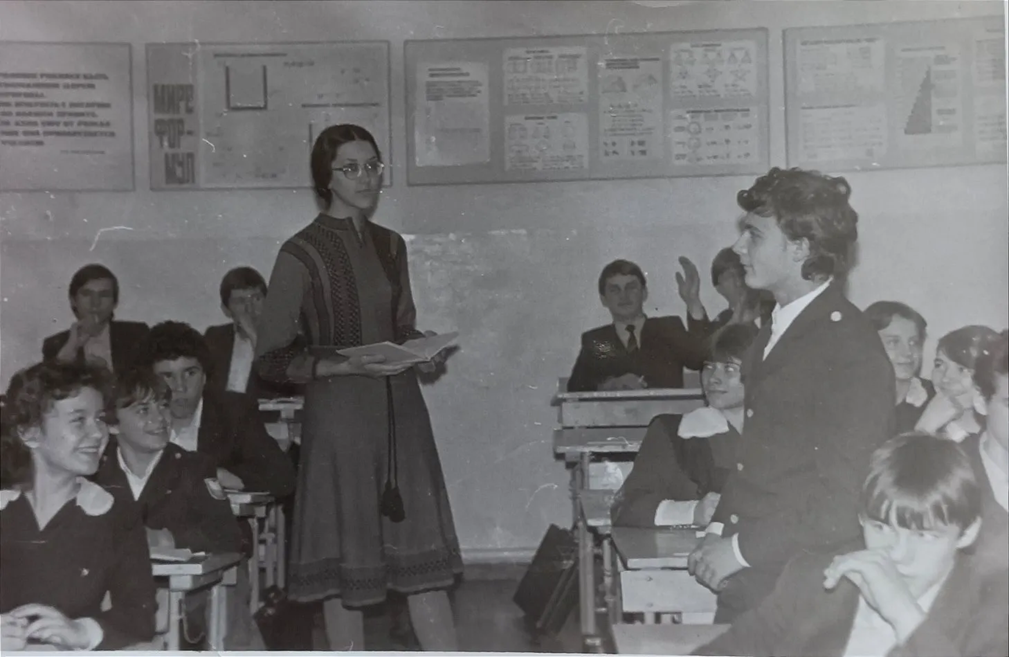

Пятикурсники-филологи тоже осенью 1984 года отправились в школы. Вот как вспоминает эту практику Наташа Волкова (Р801): «Для меня пятый курс был настолько сложным, что, кроме собственного диплома, ничего не помню. По-моему, первое полугодие была преддипломная школьная практика. Я ее проходила в 54-й школе. Там тоже было "весело", там не хватало учителей, и мне пришлось не с одним классом работать, а взять полностью ставку. Фото ниже - с преддипломной практики. Это класс, в котором я была классным руководителем. А русский и литературу я вела в нескольких».

Н.Волкова на уроке. Октябрь 1984 г. Фото из архива Н.Волковой

Но случались той осенью у пятикурсников и часы отдыха. Когда выдавалась хорошая погода, то можно было отправиться за Волгу, в осенний лес. Что и проделали однажды студенты-филологи. Вот рассказ об этом Лены Тепаевой (Р802): «Собрались мы встретиться как-то спонтанно, планировалось бОльшее число участников похода, но все случилось, как всегда. Зато собравшиеся были преисполнены энтузиазма, радости от возможности вместе прогуляться по красивому осеннему лесу вдоль ерика Верблюд за Волгой и пообщаться. Мы с удовольствием делали кадры на память, непринужденно болтали, делились планами на будущее, впереди у всех была защита диплома и распределение. Запомнилось, как мы встретили на пути дерево и решили предстать на фото в образе птиц: каждый куда-то залез, облюбовав свою ветку. Получилось весьма символично - будущие выпускники взлетают к новым вершинам. Было очень весело, все смеялись, радовались чудесному осеннему дню, возможности погулять в лесу и полюбоваться природой.

Последняя

осень... 7 октября 1984 г.

На фото

(слева-направо): Т. Килячкова, А.Белоусов, Татьяна Канищева, Ольга

Каракулова, Наталья Бурова, сидит Е.Тепаева

Фото из

архива О. Каракуловой

Кто мог тогда знать, что вскоре не станет Андрея Белоусова, нашего поэта-романтика, а позже покинет этот мир Татьяна Килячкова, кто-то замкнется в четырёх стенах в связи со здоровьем, а кто-то в трудные для страны времена проявит свои антипатриотические чувства. Все это будет потом… А в кадре мы счастливы, открыты всем ветрам перемен, наивны и доверчивы; готовы нести разумное, доброе вечное в массы, отдавать все то, что в нас с любовью и старанием вложили наставники - наши дорогие преподаватели первого в Волгограде университета».

Праздник «Проводы Фомы». 1984 г.

Фото из архива Музея этнографии ВолГУ

Не поверите, но этнографы выезжают в экспедиции даже осенью! Так, например, случилось 19 октября 1984 года. Вот, что рассказывает Света Прокопенко, студентка группы И802 (ныне Герасименко Светлана Викторовна, кандидат педагогических наук, председатель Научно-методического совета Волгоградского социально-педагогического колледжа https://www.vspc34.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2010:2016-02-10-10-24-07&catid=104:2016-02-10-10-15-39&Itemid=152):«Мы выехали на машине на один день в хутор Песчанка Иловлинского района Волгоградской области. Были мы с Ирой Бобрицкой, руководила Марина Рыблова. Об организации экспедиции и машине предварительно договорился В.В. Когитин. Жители деревни специально для нас в этот день провели редкий праздник «Проводы Фомы». Обрядность этого праздника была по сути смеховой, требующей определенного распределения ролей, знаний и умений у женщин. Нужно было уметь изготовлять куклу Фомы и «карнавальную» одежду. Накануне Фомина дня или в сам праздник в одном из домов собирались женщины, которые готовили шили штаны, рубаху, шляпу и др. Главной задачей мастериц было сделать яркую и вызывающую смех одежду».

В конце октября у первокурсников начались лекции и семинары. С особой любовью вспоминает Таня Лукьянчикова из группы И841(ныне Татьяна живёт в Дубаи и работает переводчиком-педагогом https://ok.ru/profile/12671080908 ) преподавателя этнографии В.В.Когитина: «Помню, какой-то восторг был. Занятий с ним всегда ждали. Владимир Викторович просто разговаривал с нами как с равными, но без панибратства. Вроде бы такой свой и близкий, но в то же время обособленный. Он очень старался, по-моему, чтоб на лекциях и семинарах студентам не было скучно».

В.В.Когитин в Музее этнографии ВолГУ.

1984-85 уч. год

Фото из архива Н.Коноваловой

Студент группы И842 Андрей Варакин (https://vk.com/id390666674) особо выделяет на первом курсе других преподавателей: «Тюменцев, Цагоев, Китаев. Они запомнились отношением к студентам. Цагоев, например, на экзамене мог признать ошибку и исправить оценку. Тюменцев учил думать, Китаев просто был примером ученого. Цагоев преподавал историю Древнего мира, но в ВолГУ проработал недолго. Китаев и Тюменцев разделили курс Отечественной истории.

Еще Андрею Варакину повезло попасть в группу интенсивного изучения иностранного языка. «Вела его Галина Васильевна Огородникова. Интенсивный курс заключался в том, что всё занятие разговаривали только на английском. Предварительно у каждого из нас были английские имена, и по сценарию, данному на дом, на уроке мы разыгрывали разные ситуации, а конце учили песни на английском».

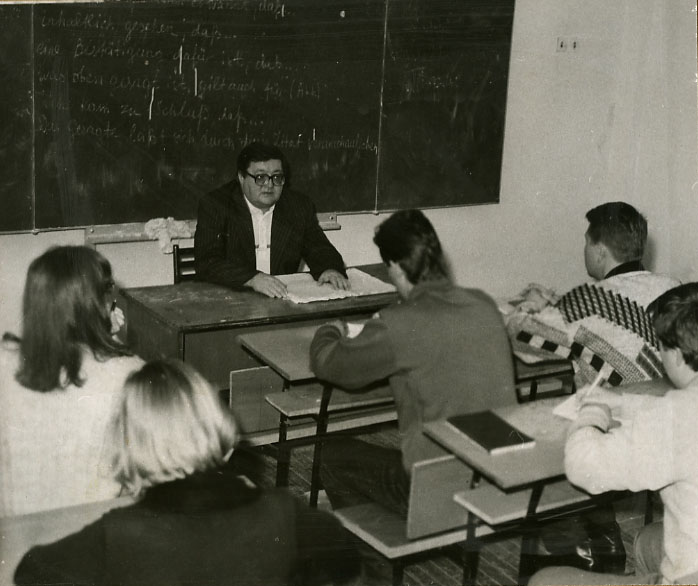

Интенсивный курс английского языка. Осень 1984

г.

На занятии

(слева-направо): Ермолаев

Константин, Максимов Ирина, Варакин Андрей, Дмитриенко Елена, Чукавин Роман

(И842)

Были свои открытия и у четверокурсников. Вспоминает Оля Якутина (И812): «С Джучи Михайловичем Туган-Барановским наш курс познакомился на зимней сессии, когда мы должны были сдавать экзамен по «Новой истории». Лекции и семинары вел Александр Иванович Кубышкин, а экзамены мы должны были сдать новому преподавателю - ни мы о нем ничего не знали, ни он о нас. Готовились основательно все и эффект был ошеломляющий для всех. Ни одной тройки! Как потом рассказывал Джучи Михайлович на кафедре, комментируя ответ Игоря Евсюкова: "Поразительно, поразительно. Прекрасный ответ, а как зовут Вольтера - не знает!"

Джучи Михайлович рассказывал, что в начале научной карьеры он занимался изучением жизни и трудов своего деда - Михаила Ивановича Туган-Барановского — представителя «легального марксизма». Но перед поступлением в аспирантуру ему посоветовали сменить тему и заняться «чем-нибудь другим», далеким от политики. В результате, он стал одним из лучших исследователей наполеоновской эпохи.

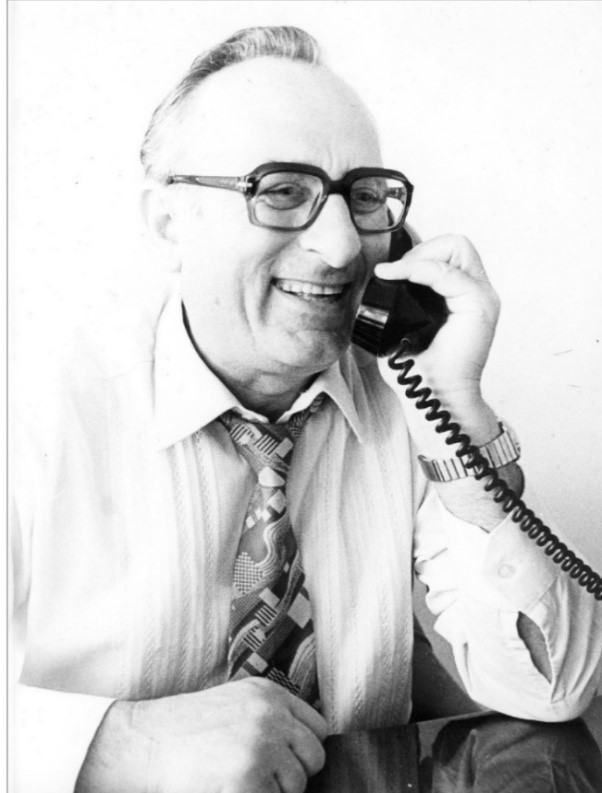

Д.М.Туган-Барановский на лекции. Фото из фондов музея ВолГУ.

Кстати, штришок к портрету В. И. Когитина.

Сидит он в деканате. Залетает Галина Хламова (И811): «Где Туган Михайлович?»

Когитин: «Джучи Барановского еще нет».

Н.Н.Станков

Фото из

библиографического справочника

«Ведущие учёные

ВолГУ»

В декабре 1984 года в ВолГУ начал работать Николай Николаевич Станков – ассистентом кафедры всеобщей истории. Родился 4 июня 1959 г. в Одесской области. Окончил исторический факультет Одесского государственного университета им. И. И. Мечникова в 1981 году, аспирантуру Института славяноведения и балканистики АН СССР в 1984 году, в 1985 г. защитил кандидатскую диссертацию «Становление отношений братства и дружбы Германской Демократической Республики с ее восточными соседями – Польшей и Чехословакией в 1949–1955 гг.», в 2009 г. – докторскую диссертацию «Германия и Чехословакия в системе международных отношений послевоенной Европы 1918–1925 гг.» Думается, Н. Н. Станков был приглашён ректором именно благодаря области его научной работы, ведь именно в августе 1984 года ВолГУ подписал первый международный договор о сотрудничестве и обмене студентами с университетом г. Оломоунца (Чехословакия), а в 1989-90 годах – подобные договоры с университетами Германии. Интересно, что в 1995 году Николай Николаевич принял духовный сан и до 2017 года совмещал научную и преподавательскую работу в ВолГУ с деятельностью настоятеля прихода Свято-Никитской церкви Волгограда. С 2017 года по настоящее время является протоиереем Сергиево-Посадской епархии и ведущим научным сотрудником Отдела истории славянских народов периода мировых войн Института славяноведения Российской академии наук.

Всем первым студентам Волгоградского государственного университета памятны лекции по политэкономии М.М.Загорулько. Наташа Волкова (Р801) считает, что Максим Матвеевич Загорулько был сильнейшим организатором, прекрасным руководителем и отличным преподавателем. «Читал только лекции, практические занятия вели другие преподаватели. На лекции Максима Матвеевича собирали студентов двух факультетов - филологов и историков. Поэтому занятия всегда проходили в большой аудитории. Читал он очень доходчиво, четко, ясно, после его лекций можно было и в учебник особо не заглядывать. Он был строгим преподавателем, но с отменным чувством юмора».

Витя Леонтьев из группы А802 (ныне Леонтьев Виктор Владимирович – кандидат филологических наук, доцент кафедры иноязычной коммуникации и лингводидактики ВолГУ https://volsu.ru/struct/institutes/ffmk/englang/employees/emp.php?id=000000632) благодарен М. М. Загорулько за лекции по политэкономии. «Он показал нам настоящее искусство владения своим предметом. Я до сих пор помню, как Максим Матвеевич входил в аудиторию без каких-либо конспектов, с несколькими небольшими карточками в руках, и читал лекции, изредка сверяясь с этими карточками»

М.М.Загорулько в 1984 г. Фото с сайта ВолГУ

Лена Тепаева (Р802), отмечает, что Максим Матвеевич Загорулько был всегда очень доброжелательным, открытым, внимательным к нуждам студентов, но строгим и требовательным. «Среди нас ходили легенды о том, как Максим Матвеевич принимал экзамены по политэкономии. Про девочек он говорил, что им положены пятерки только за то, что они осмелились прийти сдавать такой сложный экзамен, а вот юношам спуску не давал».

Из воспоминаний Таи Тереховой (И801): «М.М.Загорулько всегда требовал от студентов знания понятийного аппарата. Порой задавал, казалось бы, такие простые вопросы, вопросы, на которые мы не находили ответа, вопросы, которые приводили в замешательство даже самых «шумных» студентов в аудитории. Например: «Чем фабрика отличается от завода?» Итоговая аттестация тоже отличалась своей необычностью. Экзамен проходил в кабинете ректора. Это предавало экзаменуемым одновременно чувство важности и содрогания. Поразила избирательность при выставлении оценок: строгость и требовательность к юношам и тем девушкам, которые «подавали надежды»; мягкость и снисходительность к будущим «домохозяйкам». Как был прав Максим Матвеевич в таком подходе к студентам!»

М.М.Загорулько и Б.Ф.Железчиков демонстрируют гостям университета находки археологической экспедиции ВолГУ. Фото из архива Музея ВолГУ

Мамбре Асатрян (И802) хорошо помнит, что «экзамен по диамату (диалектическому материализму) проходил в воскресенье. «Я сидел на первой парте с сокурсником – Игорем Дубовцом. М. М. Загорулько сказал нам: «Вот Вы – Маркс, а Вы – Энгельс. Ведите диалог, а я послушаю». Правда, дал нам в руки том «Капитала». Что-то мы с Игорем изобразили. Максим Матвеевич очень смеялся, но «отлично» поставил».

Лена Короткова (И802), отмечает, что Максим Матвеевич особенно скрупулезно относился к формулировкам. «Если студент при ответе начинал «плавать», звучали примерно такие слова: «Не точно знаешь, значит, совсем не знаешь. Придёшь в следующий раз».

Продолжает Витя Леонтьев (А802): «Спасибо Максиму Матвеевичу за идею, которая была реализована в стенах ВолГУ в 1984 году, а именно – идею выбора лучшей академической группы на факультете. В стенах уже нового корпуса (нынешнего корпуса Б) появился стенд с фотографиями лучших академических групп разных факультетов. Эта традиция просуществовала вплоть до начала 1990-х годов.

Помню, по итогам зимней сессии 1985 года моя группа А-802 была признана одной из трёх лучших групп филологического факультета. Что позволило мне и моим товарищам отправиться на зимних каникулах в Москву и провести 12 незабываемых дней в гостинице «Измайлово». Причём совершенно бесплатно, кроме оплаты билетов на поезд!»

Группа А802, 1984-85 уч. год. В.Леонтьев – крайний справа.

Фото из архива И.Комиссаровой (вторая справа в 1 ряду)

Пока филологи развлекались в столице, историки отмечали Новогодние праздники дома. Дома у Лены Жуковой (И821) в Тракторозаводском районе.

В этой гостеприимной квартире объединились пятикурсники, четверокурсники, третьекурсники и даже второкурсники исторического факультета ВолГУ (вот, как объединяют археологические экспедиции!). Некоторые даже пришли в карнавальных костюмах! Были и песни под гитару Олега Хорошева (И801), и массовые танцы, и вкусное угощение, совместно приготовленное руками девушек и, главное, оптимистические новогодние пожелания друг другу, ведь у некоторых уже «на носу» были защита диплома и распределение! На нижнем фото поместилась лишь половина дружной компании.

Новогодняя вечеринка историков разных курсов

у Л.Жуковой(в центре, в белом). 31 декабря 1984 г.

Фото из архива Н.Коноваловой(И802)

Этой зимой случились и другие важные события. Например, 11 января 1985 года в Москве состоялось бракосочетание преподавателя ВолГУ, историка, первого секретаря комитета комсомола университета Игнатова Владимира Николаевича (в то время учившегося в аспирантуре в столице) со студенткой группы И801 Леной Поздеевой. Свидетелями со стороны жениха были аспиранты Игорь Ким (ныне Игорь Константинович – кандидат исторических наук, доцент ВГСПУ https://vuzopedia.ru/teacher/kim-igor-konstantinovich) и Саша Анциперов, который со временем резко поменял поле деятельности и стал художником Александром Анатольевичем Анциперовым https://antsiperov.narod.ru/index/0-77.

Регистрация брака В.Н.Игнатова и Е.Поздеевой. И.Ким – крайний справа, А.Анциперов – рядом с женихом. Фото из архива Е.Поздеевой(И801)

Свидетельницы со стороны невесты – одногруппница Лены Наташа Перепелицына (на фото – крайняя слева) и лучшая подруга по археологическим экспедициям Наташа Коновалова (И802) срочно приехали в столицу из Волгограда. Жених поселил их в общежитии аспирантов. У Н.Коноваловой тогда были длинные волосы, и перед загсом она пошла в местную парикмахерскую, чтобы сделать красивую причёску. Наташа положилась на вкус московских мастериц, но напрасно. Ей сначала сильно накрутили пряди на бигуди, получились приличные локоны. Вот на этом этапе и надо было остановить «творчество» тамошней парикмахерши. Ан нет, Наташа решила поглядеть, что будет дальше – и получила жуткий начёс, на который даже зимняя шапка не налезла! Володя Игнатов дружески посмеивался: «Причёска, как у заведующей ГОРОНО!»

После торжественной регистрации брака товарищи Володи по аспирантуре собрались у него в комнате и отметили бракосочетание в тёплой дружественной атмосфере почти студенческой вечеринки. Через несколько дней девушки отправились домой, а молодые – в свадебное путешествие в Ленинград.

А в конце января 1985 года Наташе Коноваловой вновь пришлось сесть в поезд, который теперь отправился в Челябинск. Там, вместе с Мамбре Асатряном, Виолой Грушиной (И802), Димой Шараповым (И801) она (в последний раз) участвовала в работе Урало-Поволжской археологической конференции. Конференция проходила в Челябинском государственном университете, который был открыт в 1976 году, т.е. только на 4 года раньше ВолГУ. На пленарном заседании 30 января, в первый день конференции, перед участниками выступил первый ректор ЧелГУ, член-корреспондент Академии педагогических наук СССР, профессор С.Е.Матушкин.

1 ряд: вторая слева – Коновалова Н., третья слева – Грушина В.;

2 ряд: третий слева – М.Асатрян;3 ряд: второй слева – Шарапов Д.

Фото из архива Н.Коноваловой(И802)

Некоторым студентам 5 курса исторического факультета для написания диплома не хватило материала, добытого на практике в Казани или в Саратове и они решили на каникулах самостоятельно съездить в Москву. Так, например, Света Чежегова (И801) поселилась в гостинице «Заря» (1 рубль за место) и отправилась в архив Академии наук, чтобы найти работы Тарле (писала диплом у Д.М.Туган-Барановского). Но в архиве в это время произошла авария и шёл ремонт. Но Свету не только приняли по студенческому билету, без всякой рекомендательной бумаги из вуза, но и поставили специально для неё стол, стул и…обогреватель под ноги! И специальный архивариус искал документы по её теме и готовил ей папку для работы на следующий день. Вот какое было бережное и уважительное отношение к студентам университета из провинции!

Л.Короткова в начале 1985 года.

Фото из архива Н.Коноваловой(И802)

А вот, что рассказывает Лена Короткова(И802): «Мы с Людой Гусевой (И802) приехали искать дополнительные материалы для дипломных в Москву: архивы, библиотеки. Как-то пристроились жить на недельку. И с этого момента началась история моей семейной жизни! Я знала, что в Подмосковье, в городе Жуковском, жил друг моего отца (ещё с 7-й Сталинградской школы ВВС, выпуск 1947 года) Федотов А.В., летчик-испытатель. Погиб 4 апреля 1984 года. Решила навестить его семью. И.... познакомилась с будущим мужем. Помимо изучения исторических материалов!»

А.Степнова в 1985 г. Фото из её личного архива.

Аня Степнова (Р812): «Зимой мы с Алексеем Гребенюком (Р812) ездили на студенческую конференцию в Омск. Не помню, как мы туда добирались, помню, как мы бредем по спящему Омску в поисках общежития, где должны остановиться. Дорогу спросить не у кого, все спят. Наконец, увидели свет в окне на первом этаже. Зашли в подъезд, позвонили – и нам открыли! Объяснили, куда идти, даже чаю предложили. Это было настоящее чудо.

Конференция была очень интересная, живая, да и выступила я хорошо. Лучшие доклады определяли голосованием. Для первого места мне не хватило нескольких голосов, думала, что дадут второе, но нет, сказали, что за второе место было отдельное голосование, а мне дадут третье, несмотря на то, что за мой доклад голосов было больше, чем за тот, что занял второе место. Но там были студенты из Омска… В итоге свой диплом я забыла на подоконнике в туалете. Не так уж важно было, кто какое место занял.

Для меня важнее было другое: в обсуждениях и моего, и других выступлений было много живого интереса, интеллектуального поиска. И на этом фоне моя тема стала казаться мне скучной. Это было исследование псевдонимов писателей. Занимательно, но никаких открытий или хотя бы наблюдений в этой теме сделать было нельзя, все уже изучено и детально описано. Так что развитие в теме могло быть только по количеству: добыть для диплома еще какие-то псевдонимы, каких не было в курсовой. Я пришла на кафедру и попросила поменять тему курсовой: хочу писать о реальных или мнимых психических заболеваниях героев русской литературы, которые толкают их на бунт против общества. Про объявленного сумасшедшим Чацкого, например, и про диагнозы князя Мышкина. На кафедре сильно удивились. Обычно над курсовой работают весь год, а тут уже весна, и здрассьте, новости. Но разрешили. За курсовую я в итоге получила четверку. Возможно, в воспитательных целях, чтобы мой пример не стал слишком уж заразительным. Но это было по крайней мере любопытно».

Вспоминает Наташа Волкова (Р801): «Во втором полугодии 1984-85 учебного года у нас была подготовка к госэкзаменам и диплому. Во многих вузах либо сдавали госы, либо защищали диплом, но в университетах были и госы и защита диплома. Моим руководителем была Татьяна Сагидовна Ярулина, очень талантливый и известный лингвист. Мы выходили на дипломную тему на 3 курсе и развивали ее в двух курсовых до диплома. Так вот, Ярулина умудрилась в третий раз выйти замуж - за болгарского ученого - и уехала в Болгарию! Тему закрыли. И мне пришлось срочно искать научного руководителя и писать новую работу не за три года, а за три месяца, да ещё и по другой специальности - по социологии чтения. Это был такой трэш!

Студентка 5 курса Н.Волкова (фото из личного архива)

Я уехала в Саратов (там очень сильная научная библиотека, М.М. Загорулько выбил нам всем командировки в любую библиотеку страны, многие поехали в Москву, а я в Саратов, я там проходила диалектологическую практику и выступала на всесоюзной конференции, всех знала). Набрала там теоретический материал, потом в Волгограде - практический (с опросами помогли друзья из всех волгоградских вузов). И защитилась на «отлично». Но это был реально трэш. Писала и по ночам, над столом повесила сама себе два плаката: «Ох, и трудная это работа - из болота тянуть бегемота» и «Спокойно!» Перенервничала так, что сел голос, и защищалась я шёпотом. А на защите присутствовал мой первый научный руководитель (мы с ним первый «курсовик» писали) Николай Семёнович Ковалев, а он очень азартный учёный, ему всегда все было интересно, и он меня замучил вопросами. Так и пришлось все шёпотом объяснять. Так что особо вспоминать нечего - сплошная работа на грани возможностей».

Н.С.Ковалёв и С.П.Лопушанская в 1985 г. Фото из фондов Музея ВолГУ

Поясняет Оксана Горбань (Р802): «Это была уже преддипломная пора. Николай Семенович консультирует свою студентку (Таню Сидоренко, Р-812), а мы с Сашей Радомысльской (Р812) уже чуть-чуть попозировали. Но в принципе оказались там на консультации по курсовой (Саша) и дипломной (я). Рядом с Софией Петровной - М. С. Овсянников».

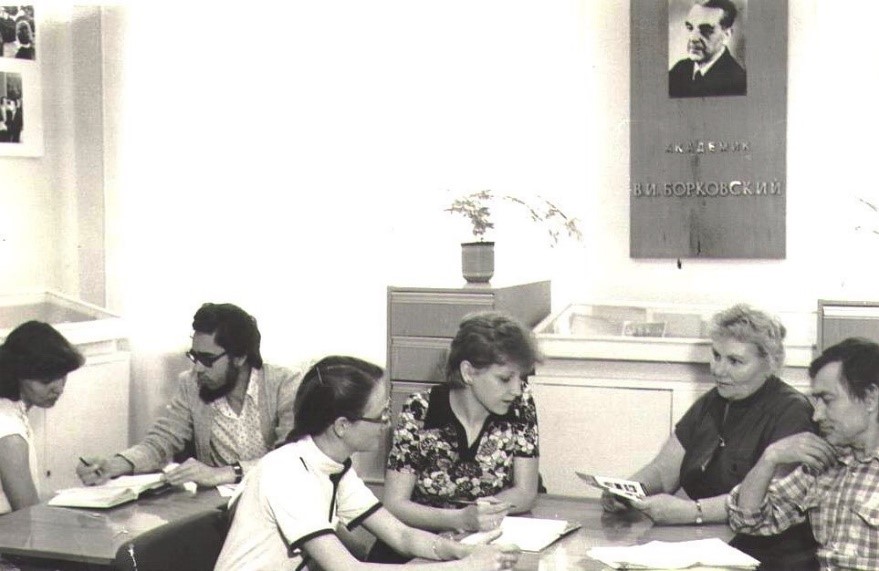

Портрет учёного с мировым именем В.И. Борковского висит тут не просто так. В 1983 году после кончины академика Борковского В.И. Институтом русского языка АН СССР была передана в дар ВолГУ его библиотека. В университете создан кабинет-музей академика Борковского В.И. О проведении научных чтений, посвященных памяти академика Борковского, 10 декабря 1984 года был издан приказ ректора ВолГУ М.М. Загорулько. В этом документе приказано считать 18 января традиционным Днем встречи языковедов, выпускников Волгоградского государственного университета с видными учеными страны, приглашать для участия в Борковских чтениях русистов, работающих в других вузах Волгограда и страны, а также учителей-словесников базовых средних учебных заведений города.

18 и 19 января 1985 года на базе кафедры русского языка, которой руководила профессор С.П. Лопушанская, состоялись Первые чтения, посвященные памяти академика Виктора Ивановича Борковского и разработке научной проблемы «Восточнославянские языки и культуры». Борковские чтения начались открытием кабинета-музея академика В.И. Борковского в Волгоградском государственном университете. Звучало приветственное слово председателя Волгоградского обкома КПСС. Источник: https://volsu.ru/struct/institutes/ffmk/ruslang/borkovskie-chtenia.php?special=1

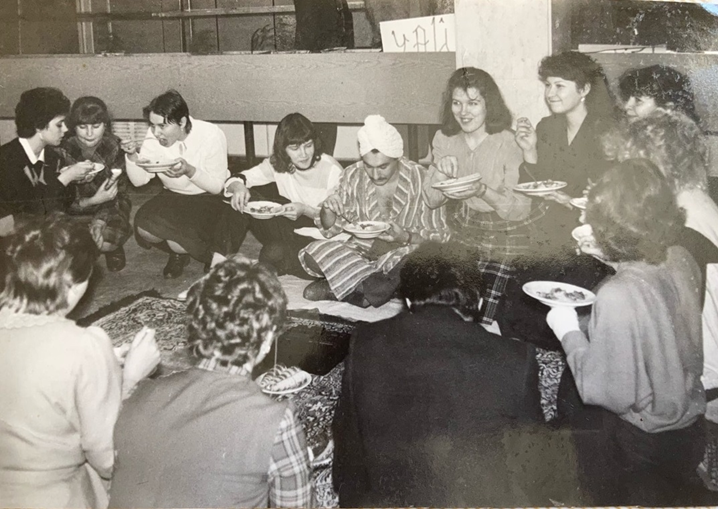

Султан – Игорь Злочевский, слева от него Люда Глухова (И832)

Фото из архива Л. Глуховой

Но не только учебные будни и научные мероприятия заполняли жизнь первых студентов ВолГУ. Были и праздники! Вот, например, поздравить студенток четвёртого набора исторического факультета с международным женским днём пришёл…. СУЛТАН! Принёс им пирожные, но и сам не остался голодным – сердобольные девушки поделились лакомствами. И даже грозный ректор был им не страшен – плакат гласит: «Только ЧАЙ!»

«В университете еще много всякого происходило – вспоминает А.Степнова (Р812). Был у нас сложный эпизод со стенгазетой. Наша группа решила выпускать свою стенгазету, она стала настолько ярче факультетской, что наше комсомольское начальство решило пресечь конкуренцию и сделать нашу стенгазету факультетской. Она правда была очень яркой и по содержанию, и по форме. Один выпуск был в виде гигантского кота.

Ира Бойко, Лена Якутина(Р822), Аня Степнова (Р812)

Фото из архива А. Степновой

В другом в заголовок вмонтировали маленькое зеркало – мол, посмотри на себя. К работе подключились девочки с младших курсов – Елена Якутина, Ирина Бойко. И однажды газета вышла с провокационным заголовком: «Савицкая летала из-за денег». Она как раз слетала в космос, и в статье были рассуждения о подвиге. Конечно, в заголовке нужен был вопросительный знак, но мы его не поставили, рассудив, что так он привлечет больше внимания. Привлек, конечно. Старшие забеспокоились. Ответить нам поручили Николаю Викторовичу Омельченко, тогда еще не декану и профессору, а молодому преподавателю философии (возможно, он был еще и парторгом на факультете, но это не точно). Его ответ мы поместили в следующем выпуске стенгазеты.

Возможно, сегодня кто-то скажет: вот они, попытки задушить студенческое свободомыслие! Но я, оглядываясь назад, понимаю: нас берегли, с нами возились, нас любили. Да, администрация универа пыталась вычислить смутьянов, которые, например, инициировали жалобы по поводу стипендии или плохих условий на «картошке». Но это было как-то не всерьез. Скажете, кто? Нет? Ну ладно тогда. Были, наверное, бури, которые до нас и не долетали. Наверняка у М. М. Загорулько были проблемы из-за того, что один студент бросил универ и поступил в семинарию. Может, было и еще что-то. Но нам это не мешало шутить над карьеризмом комсомольских вожаков и студентов-историков, которые «учились на начальников». Но умение защищать свои права порой было весьма полезным.

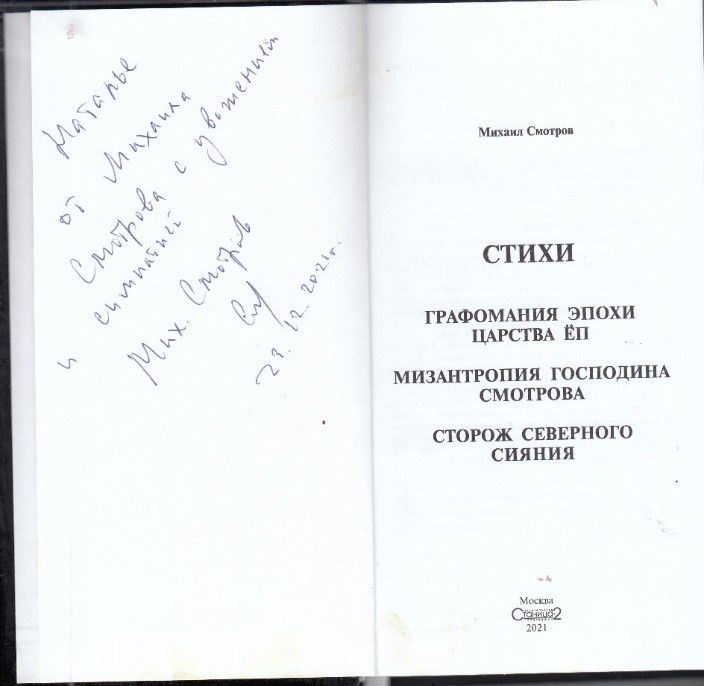

Помню, исключили из комсомола Михаила Смотрова (Р-801) – за «индивидуализм и отрицательное отношение к общественным наукам». Вступил в клинч с преподавательницей одной из этих общественных наук. Михаил постоянно задавал вопросы, на которые она не могла ответить. Никакой антисоветчины там, конечно, не было. Была юношеская игра ума, которую терпел Р. А. Карабанов в своем спецсеминаре, но которую не стерпела эта женщина. У нашего ректора М. М. Загорулько был принцип: если человеку нет места в комсомоле, то и в университете ему делать нечего. Вот и Михаила исключили из университета на основании решения комитета комсомола. Это было возмутительно. Мы толпой ходили к ректору, доказывая, что так нельзя. И написали коллективное письмо в редакцию «Комсомольской правды». Это сработало. Михаила восстановили в комсомоле и в университете, но только после службы в армии. Зато армейские впечатления помогли Мише написать весёлую песню «В волны Амура…» https://rutube.ru/video/be0092ced4795f9af65ca98001d35547/ ».

А вот эта же история в изложении самого Михаила Смотрова (ныне успешного предпринимателя и Председателя Волгоградского отделения Союза писателей https://pisatelei.ru/kontakty/ ): «Меня позвали помочь провести какие-то выборы, сходить к кому-нибудь, стулья расставить и всё в таком роде. Я и пришёл, помогал по мелочам. Случайно встретил там (в старом корпусе университета) знакомого, и он пригласил меня зайти к нему в операторскую. Был такой маленький кабинет, наполненный аппаратурой. Там он достал бутылку водки и предложил выпить. Я отказался, просто сидели разговаривали. Внезапно дверь распахнулась и в помещении ввалился какой-то преподаватель. Он стал возмущаться, что мы пьянствуем. Я не пил, я просто беседовал. Я вышел из кабинета и поехал домой. Наутро я уже забыл об этом курьезном случае, но этот преподаватель написал телегу, что, мол, Смотров пьянствовал в аудитории. И меня вызвали на бюро комсомола по этому поводу. Такая вот цепочка потянулась. Я был романтическим восторженным юношей, говорил им какие-то глупости, что против войны в Афганистане, читал им свои стихи, непонятно, зачем. Короче, эти юные комсомольские функционеры 5-ю голосами против 3-х постановили исключить меня из комсомола. По данной процедуре, как я потом выяснил, надо было не менее двух третей голосов, и формально они были неправы, но кого это волновало? На следующий день меня вызывают к ректору, и Загорулько мне объявляет, что филфак – это идеологический факультет, и не комсомольцев он держать не будет. После этого за меня стали просить друзья, студенты. Я имел с ректором несколько встреч, где беседовал с ним на разные темы о жизни, об искусстве, о политике. В итоге ему наскучило со мной спорить, и он сказал мне: иди, поработай год на стройке университета, а через год я тебя приму обратно в свой идеологический вуз, если сам учиться не передумаешь. Так меня исключили из группы Р-801. На стройке мне удалось проработать месяц, после чего меня забрали в армию, но это уже совсем другая история. В учётной комсомольской карточке моей было записано: исключён из комсомола за негативное отношение к общественным наукам. За неделю до дембеля в армии я попросил зама по политчасти восстановить меня, чтобы не было проблем на гражданке, и он за минуту молча это легко сделал. Вот и вся идеология! А после армии я пришёл к Максиму Матвеевичу, и он сказал мне: отслужил? Хорошо! Иди доучивайся. В мае я ушёл из вуза, в мае вернулся из армии обратно в вуз. Как будто и не было этих двух лет армейской моей жизни. Как будто вообще всего этого не было…»

М.Смотров после службы в армии

(фото из архива М.Смотрова)

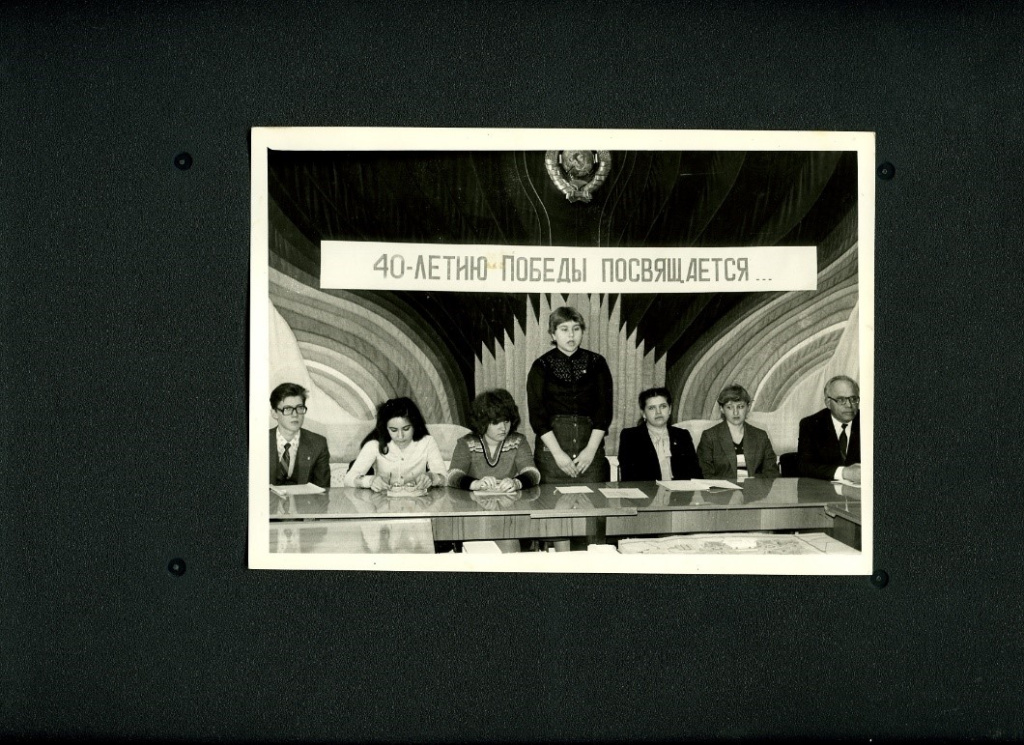

Традиционно в актовом зале торжественно отмечали государственные праздники, особенно – День Победы. Кроме официальных речей были и концерты, и конкурсы военной песни. На фото ниже представлен момент конференции, посвящённой Победе в Великой Отечественной войне. Крайний слева – первокурсник Иван Курилла (ныне известный российский историк-американист, доктор исторических наук).

Май 1985 г. Фото из фондов Музея ВолГУ

Примерно в это же время родилась традиция проведения ДНЕЙ ФАКУЛЬТЕТОВ. Появился День филолога, День физика, День математика, День историка. Тут уж старались «креативить» на все лады. На нижнем фото: Геля Малимонова, Аня Умрихина и другие из группы И832.

День историка. Фото из фонда Музея ВолГУ

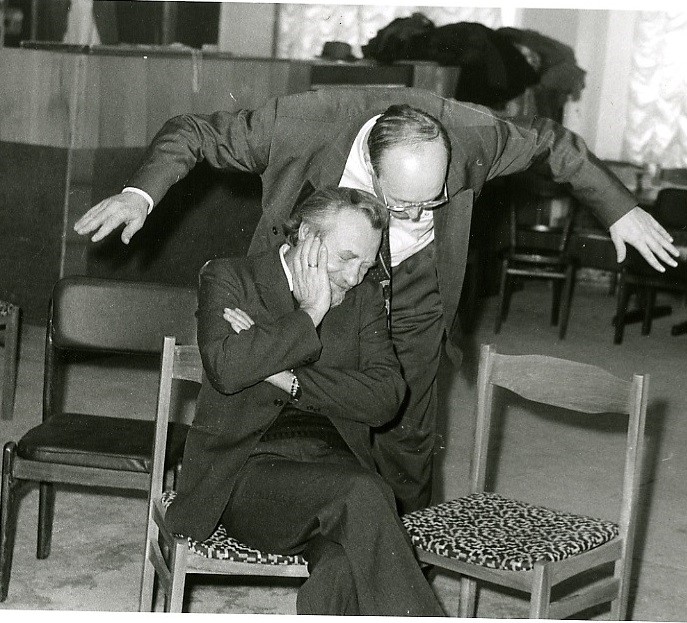

Профессора и доценты тоже не отставали от студентов в проявлении творческих способностей. Вот, например, сценка в исполнении преподавателей немецкого языка Шамне Николая Леонидовича и Куракова Валентина Ивановича.

«Орёл» - Шамне Н.Л. Фото из фондов Музея ВолГУ

Свои многочисленные таланты студенты ВолГУ после 2 курса имели возможность проявить и во время летней вожатской практики. Традиционно подготовка к ней проходила в мае в лагере «Инструктив», где были «перемешаны все факультеты».

Лагерь «Инструктив» в мае 1985 г.

Фото из архива Л. Глуховой (И832)

Вспоминает Аня Степнова (Р812): «Филфак всегда горел страстной любовью к поэзии, театру. Например, когда мы с Алексеем Гребенюком были в Омске, нас пригласили на концерт народного ансамбля. Алексей хотел было отвертеться, но я процитировала Андрея Вознесенского: «Скрымтымным – это пляшут омичи?» И он, конечно, пошел смотреть, как они пляшут.

Гастроли театра «Современник» лишили факультет покоя и сна. Девушки осаждали кассы театра в надежде на лишний билетик, прогуливались парочками в местах, где можно было встретить ведущих артистов, например, на набережной или вокруг гостиницы. Это срабатывало: познакомившись с Валентином Гафтом и Игорем Квашой, можно было вместе с ними протиснуться в зрительный зал. У кого-то, правда, это вылилось в целую драму: услышав шум в коридоре, провожатый затолкнул студентку в гримерку и закрыл дверь снаружи. Но так и не открыл до конца спектакля. То ли забыл, то ли еще что. А она сидела тихо, как мышка, потому что рядом была гримерка Нины Дорошиной, женщины крутого нрава, попасться ей на глаза было опасно.

А.Степнова в 1984 г. Фото из её личного архива.

Такая же страстная любовь была к поэтам. Я сама отдала дань Евгению Евтушенко, но еще в школьные годы. В университете уже было более спокойное отношение. А уж когда стала писать диплом по его стихам, то и вовсе устала от частой небрежности его текстов. А вот страсть к Андрею Вознесенскому была у многих. Одна из наших девушек даже умудрилась как-то найти его адрес, написала письмо – и он, представляете, ответил. И даже пообещал устроить девушку на работу в журнал «Юность»! Об этой дружбе у нас слагали стихи. Хотя и ревновали. Например, Михаил Смотров (Р801) как-то припечатал: «Пишешь-пишешь, а такая-то (тут была фамилия) разевает рот на Вознесенского!». Впрочем, с работой в журнале что-то не срослось. Девушка съездила в Москву, но потом тихо вернулась. Но все равно было ощущение, что мир – вот он, на ладони. Мы не чувствовали себя провинциалами, тем более, что, например, поехать в Москву позаниматься в Ленинской библиотеке – это было вполне доступно и реально. Там мы читали, конечно, не только то, что положено по теме диплома, но и стихи поэтов Серебряного века – порой на микрофильмах. Но это уже позже».

Сборник стихов М.Смотрова

Из архива Н.Коноваловой (И802)

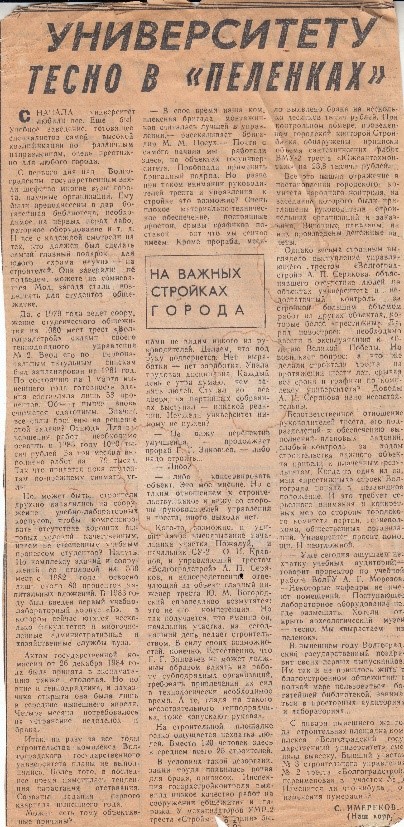

Продолжались трудности со строительством нового здания университета. «Безответственное отношение руководителей треста «Волгоградстрой»…к обеспечению выполнения плановых заданий, слабый контроль за ходом строительства важного объекта привели к плачевным результатам» - это цитата из статьи «Университету тесно в «пелёнках» из газеты «Молодой ленинец», вышедшей в апреле 1985 года.

Статья из газеты «Молодой ленинец», апрель 1985 года

Из архива Н.Коноваловой (И802)

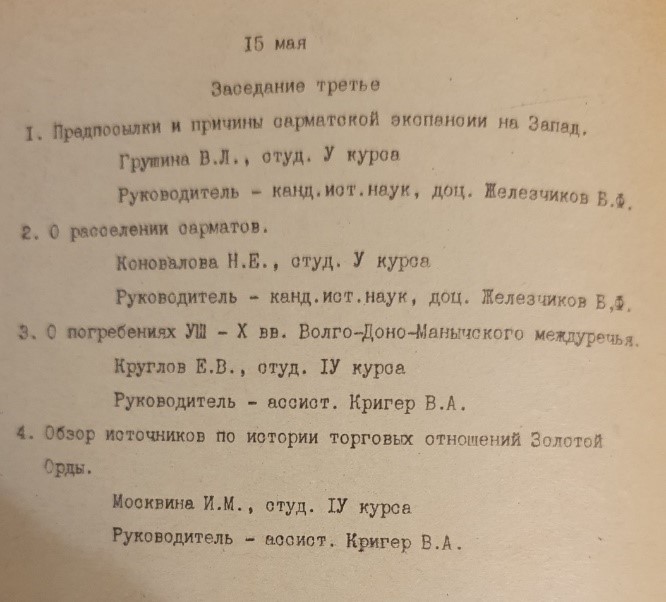

Но «Дом науки», как теперь называют ВолГУ, продолжать воспитывать молодых исследователей. В 1985 году традиционная студенческая научная конференция превратилась в «Неделю науки» и прошла с 13 по 20 мая! В каждой секции теперь было по несколько заседаний, выступления студентов распределили не по курсам обучения, а по тематикам. Например, 15 мая на секции «Археология» рассматривались проблемы, связанные с сарматами и Золотой Ордой.

Лист из программы «Недели науки»

Из архива О.Якутиной (И811)

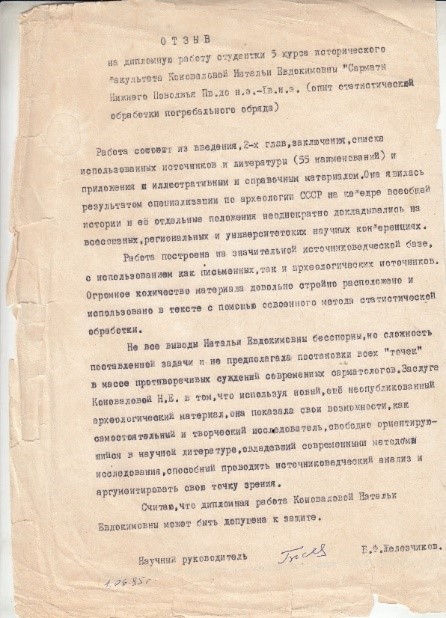

Вспоминает Н.Коновалова (И802): «Под вторым пунктом программы значится мой доклад «О расселении сарматов». Эта тема была мне предложена первым научным руководителем А. С. Скрипкиным ещё на втором курсе. Её я последовательно развивала в докладах на внутривузовских, региональных и всероссийских конференциях. Эта же тема легла в основу и дипломной работы. Но к 1985 году Анатолий Степанович ушёл в докторантуру, а меня передал Б.Ф.Железчикову. под его руководством я и защищала диплом в июне 1985 года. Предварительно получила отзыв на свою дипломную работу»

Отзыв на дипломную работу Коноваловой Н.(И802)

Из архива Н.Коноваловой (И802)

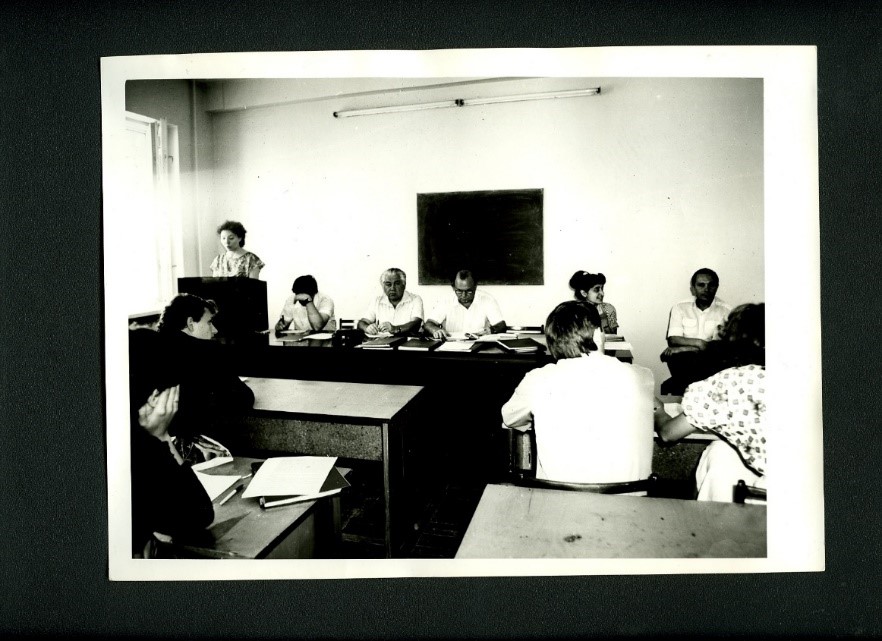

Защита дипломных работ проходила в торжественной обстановке в присутствии многочисленной комиссии. Например, на истфаке в комиссию входили: Председатель ГЭК – приехавший из Москвы профессор Алексеев Георгий Михайлович, члены комиссии: профессор Е.П.Казаков-Турбовский, профессор В.А.Китаев, секретарь комиссии: Казьян Анжела.

Защита диплома Лобынцевой О.(И801)

Из архива Музея истории ВолГУ

Вспоминает Наталия Понявина (Ф802): «Пятый курс для меня был под знаком "ожидание ребенка", поэтому ничего интересного рассказать не могу. Вспоминаю только своего руководителя дипломного проекта. К сожалению, его уже нет в живых. Это Явор Александр Александрович. Умнейший был человек, интеллигент, стопроцентно вовлеченный в науку и, главное, искренне желающий научить нас - студентов любить учится, исследовать, думать. Каждый раз, после его лекций, а затем и консультаций хотелось свернуть горы, казалось - все по-плечу, любые научные высоты. Думаю, Вы понимаете, что такое вдохновение. Для нас - физиков, технарей - это особенно было важно. У нас вообще был уникальный состав педагогов. Они были неравнодушны к нам, любили нас. Нам повезло! Я искренне так считаю!»

Явор А.А. (1937-1986 годы жизни)

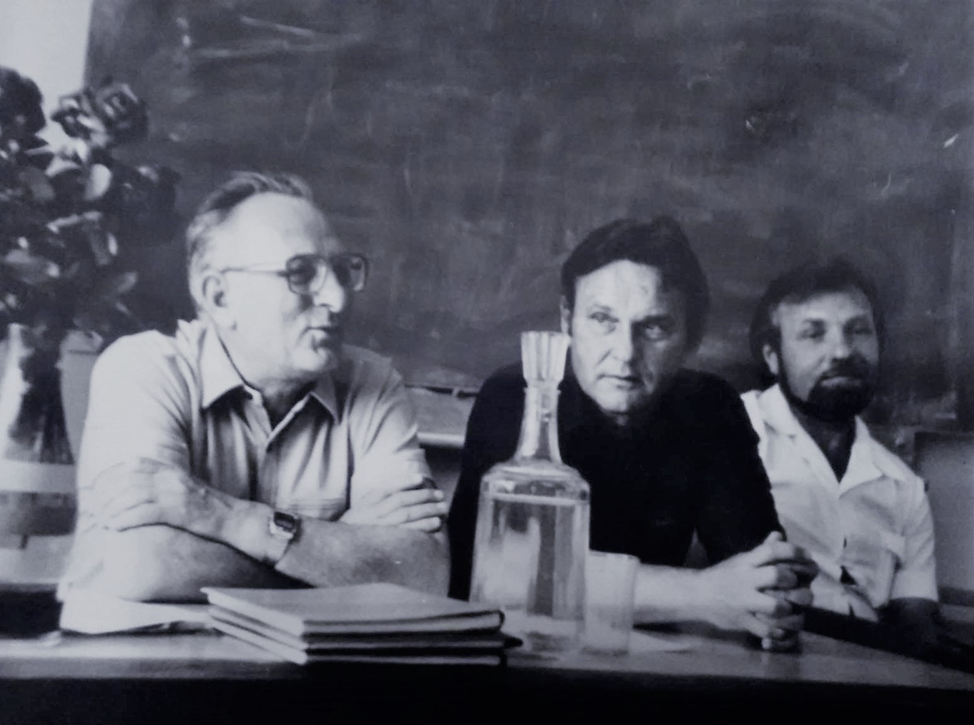

Вспоминает Марина Соколова (Шульгина): «3 июня 1985 года проходила защита дипломов у выпускников немецких групп. Скромно, просто и со вкусом! М.М. Загорулько, как председатель комиссии, сказал приветственно-одобряющие слова, какое-то напутствие. "Строгое" жюри предстало в лице Р.Л. Ковалевского и В. И. Куракова (ныне, увы! покойного).

Комиссия на защите дипломов 03.06.1985 г.

Фото из архива М.Шульгиной(Н802)

Из воспоминаний Любы Пустоваловой, Н801 (ныне Любовь Бровикова - кандидат филологических наук, доцент кафедры романских и германских языков Волгоградского социально- педагогического университета): «Для нас, студентов отделения германской филологии, Ростислав Леонидович Ковалевский был не только любимым «в народе» деканом, но и одним из любимых преподавателей. На его лекциях по введению в языкознание невозможно было просто тихонько отсидеться, парадоксальные вопросы, задаваемые лектором аудитории, заставляли студентов в полную силу эксплуатировать свои мыслительные способности. Эти вопросы ставили в тупик, интриговали, а в итоге позволяли выйти на более глубокий уровень понимания проблемы. Каждый преподаватель знает, как трудно научить студента мыслить самостоятельно, не по шаблону, искать свои ответы на вопросы вместо того, чтобы принимать готовые. В этом отношении нам очень повезло, ибо оригинальная, творческая манера Ростислава Леонидовича проводить занятия в полной мере способствовала этому, как и его блестящее, искрометное чувство юмора, яркие, запоминающиеся примеры. Студенты относились к Ростиславу Леонидовичу с глубоким уважением, ибо в каждом он умел увидеть индивидуальность, личность. Поразило его обращение к нам, студенткам уже пятого курса, без пяти минут специалистам: «Девочки, только не превращайтесь в теток». В этом коротком напутствии прозвучало все: неравнодушное отношение, признание и оценка наших способностей и успехов, желание видеть наш дальнейший прогресс, желание видеть нас в будущем красивыми, счастливыми и успешными. Это было, пожалуй, самое искреннее, самое теплое и самое образное пожелание, которое мы услышали, заканчивая университет. И это значило, что нас любили и нами гордились, на нас возлагали большие надежды, которые просто немыслимо было не оправдать».

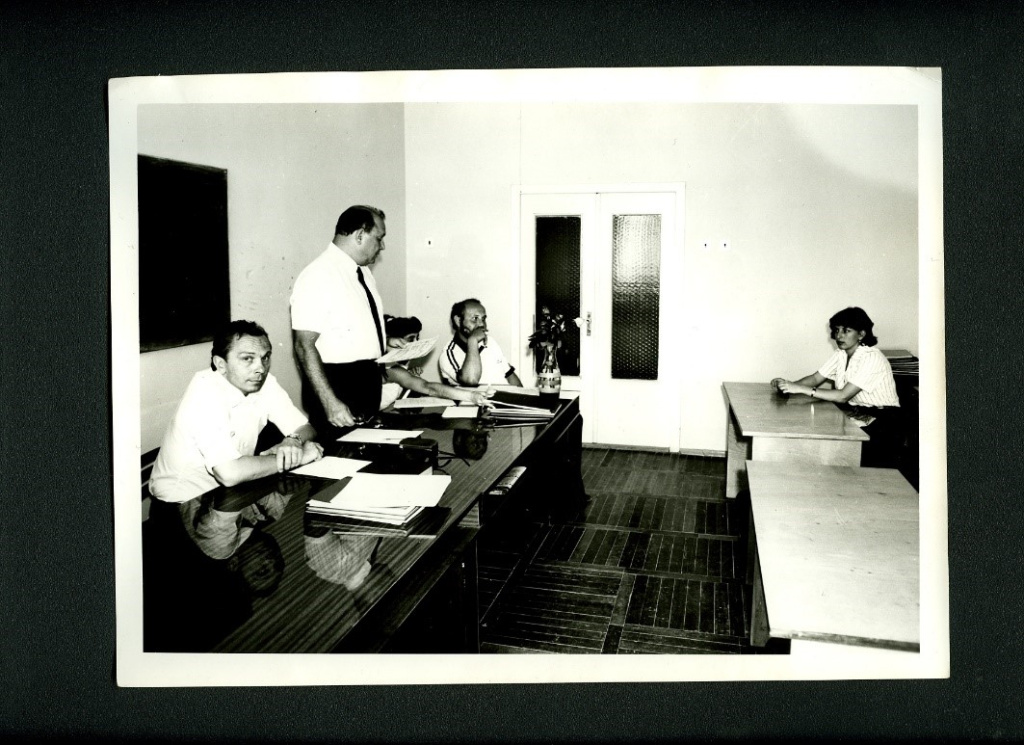

Во многих вузах либо сдавали госы, либо защищали диплом, но в университетах были и госы и защита диплома. Это было очень сложно, тем более что по результатам этих выпускных испытаний ВолГУ впервые проходил аккредитацию. Окончательно расслабиться можно было только после сдачи государственных экзаменов. Председателем Государственной экзаменационной Комиссии был всё тот же приехавший из Москвы профессор Алексеев Георгий Михайлович. Но членами комиссии на разных факультетах были разные преподаватели. Например, ниже на фото запечатлён экзамен по истории, который сдавала Ира Мовшович (И801). Членами комиссии у неё были профессор В.А. Китаев и преподаватель В.И.Порох. Секретарь комиссии - Казьян Анжела.

Госэкзамен по истории. Июнь 1985 г.

Фото из фондов Музея ВолГУ

Коноваловой Н.(И802) больше всего запомнился экзамен по политэкономии: «У меня экзамен принимала моя любимая преподавательница Золотова. Я хорошо подготовилась и уже ответила на половину вопросов билета, как в аудиторию вошёл Максим Матвеевич Загорулько и сказал Золотовой: «Я продолжу принимать экзамены». Я просто окаменела, т.к. очень боялась тогда ректора. Но моя любимая преподавательница выручила меня, заявив, что прослушает до конца студентку Коновалову и только потом уступит «пальму первенства» Максиму Матвеевичу. Я до сих пор с глубокой благодарностью вспоминаю этот эпизод!»

Первый выпуск физиков. Июнь 1985 г.

Фото из соцсети «Вконтакте»

После защиты диплома и госэкзаменов проходила процедура распределения. Из воспоминаний Таи Тереховой, группа И801 (ныне – Юдиной Т.В., профессора ВолГУ): «Во многих школах Волгограда требовались учителя-историки. Но как только узнавали, что у меня есть маленький ребёнок – сразу отказывали в трудоустройстве. На распределении, перед будущими работодателями, я сразу решила «признаться» в своём семейном статусе. Каково же было моё удивление, когда перед строгими взорами членов комиссии Максим Матвеевич буквально выпалил: «Родина должна гордится своими патриотами, а женщины – растить их. Вот Тая подаёт пример. Таких выпускниц мы не намерены терять». Так началась моя работа в ВолГУ. Я находилась на седьмом небе от счастья. Как тут не боготворить ректора!»

Первый выпуск математиков. М.Уколова – вторая слева.

Из архива М.Уколовой (М801)

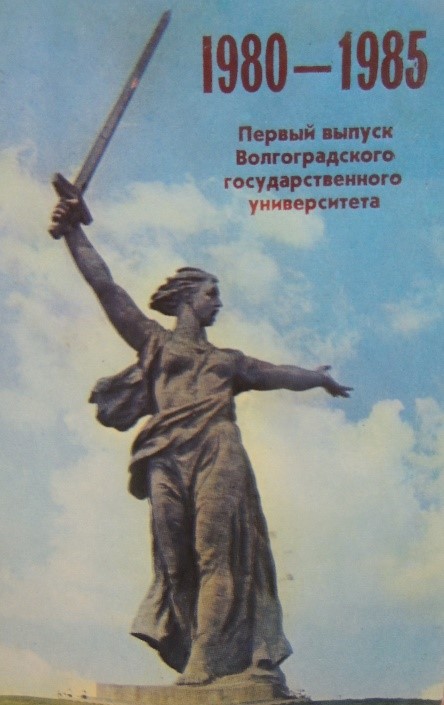

Вручение дипломов Первому выпуску ВолГУ единственный раз за всю историю вуза проходило в Областном драмтеатре 21 июня 1985 года в очень торжественной обстановке. На нижнем фото: спиной Ковалевский Р.Л., выпускницы Миргородская Иоланда, Тепаева Елена, Бальцевич Елена, Саенко Наталья.

Вручение дипломов в драмтеатре группе Р-802.

Фото из фондов Музея ВолГУ

Собрание открыл ректор М. М. Загорулько, выступали второй секретарь обкома КПСС Крылов С.Е., первый заместитель начальника главка Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР Руденко В.К. и выпускники вуза. В собрании приняли участие первый секретарь Волгоградского горкома партии В.А.Кочетов, секретарь облсофпрофа Е. И. Емельянова (мать студентки группы - Анны Емельяновой), второй секретарь обкома ВЛКСМ Самохин В. и другие.

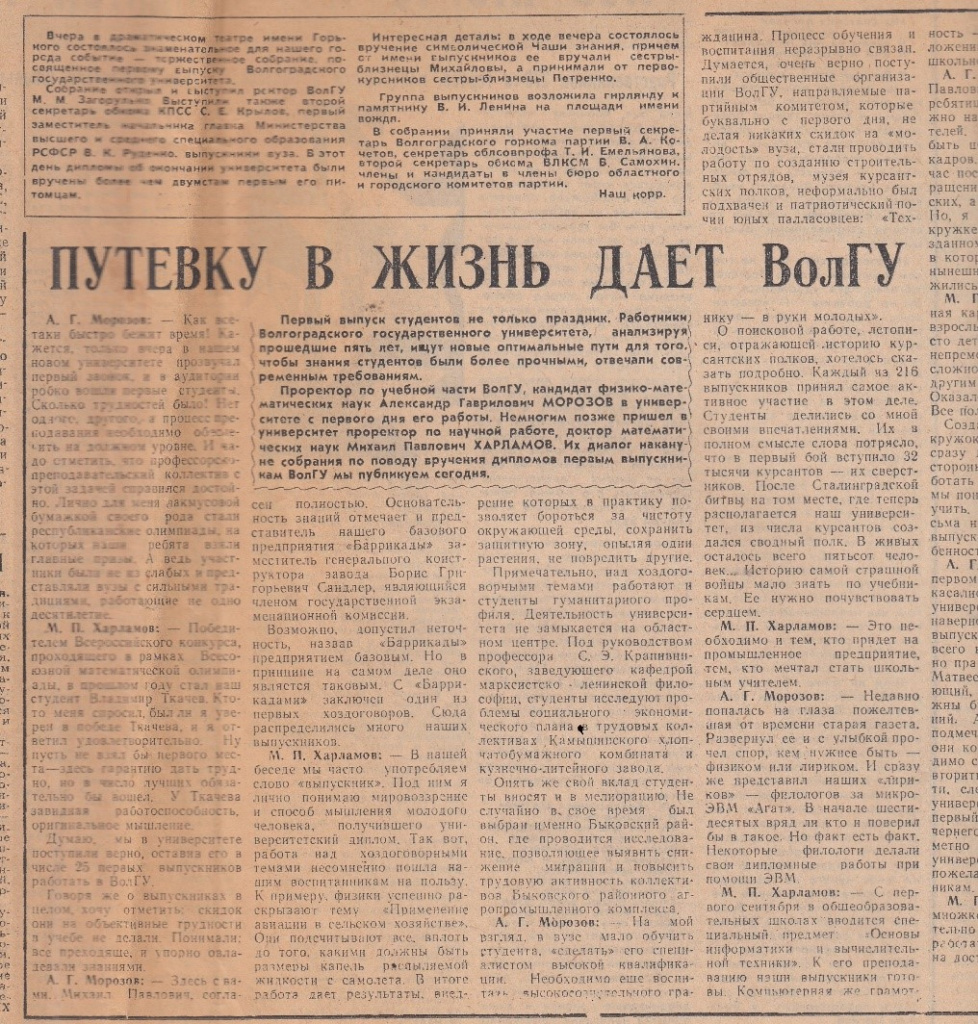

В ходе вечера состоялось вручение символической Чаши знания: от имени выпускников вручали сёстры Михайловы, а от первокурсников принимали сёстры Петренко. Группа выпускников возложила гирлянду на площади имени В.И.Ленина к памятнику вождя. Первому выпуску ВолГУ была посвящена статья в газете «Молодой ленинец»

Статья в газете «Молодой ленинец» от 22.06.1985 г

21 июня 1985 года были вручены дипломы более чем двумстам первым выпускникам ВолГУ. На фото ниже: выпускники группы И-802: Коновалова Наталья, Короткова Елена, Мауллан Андрей, Псахов Борис, Полевиков Андрей, Прокопенко Светлана, Окорокова Жанна, Фролова Ольга.

Вручение дипломов в драмтеатре группе И-802.

Фото из фондов Музея ВолГУ

Конечно, после получения дипломов выпускникам хотелось отметить это радостное событие. По словам Елены Бальцевич (Р-802), «благодаря» антиалкогольной кампании, с рестораном «Интурист» нас всех прокатили! До сих пор это Горбачёву не прощу!»

Группа Н802 после заседания в драмтеатре.

Фото из архива Снегирёвой.

Кто-то предпочёл отправиться в кафе, а вот математики собрались на домашние посиделки с чаем. За самоваром собрались Люба Киселева, Ирина Петрова, Марина Гаврилова, Галя Погорелова. Справа от Миши Сапуненко - Ирина Судакова. Как вспоминает Миша Сапуненко, «получение дипломов отмечали дома у Марины Гавриловой до 8 утра».

Фото из архива Миша Сапуненко (М801)

С того памятного события прошло 40 лет, первые выпускники ВолГУ живут и работают в разных частях нашей необъятной Родины и даже в разных странах. Но нас до сих пор объединяет удивительное ощущение причастности к большому, важному и настоящему делу – созданию Волгоградского Государственного университета.